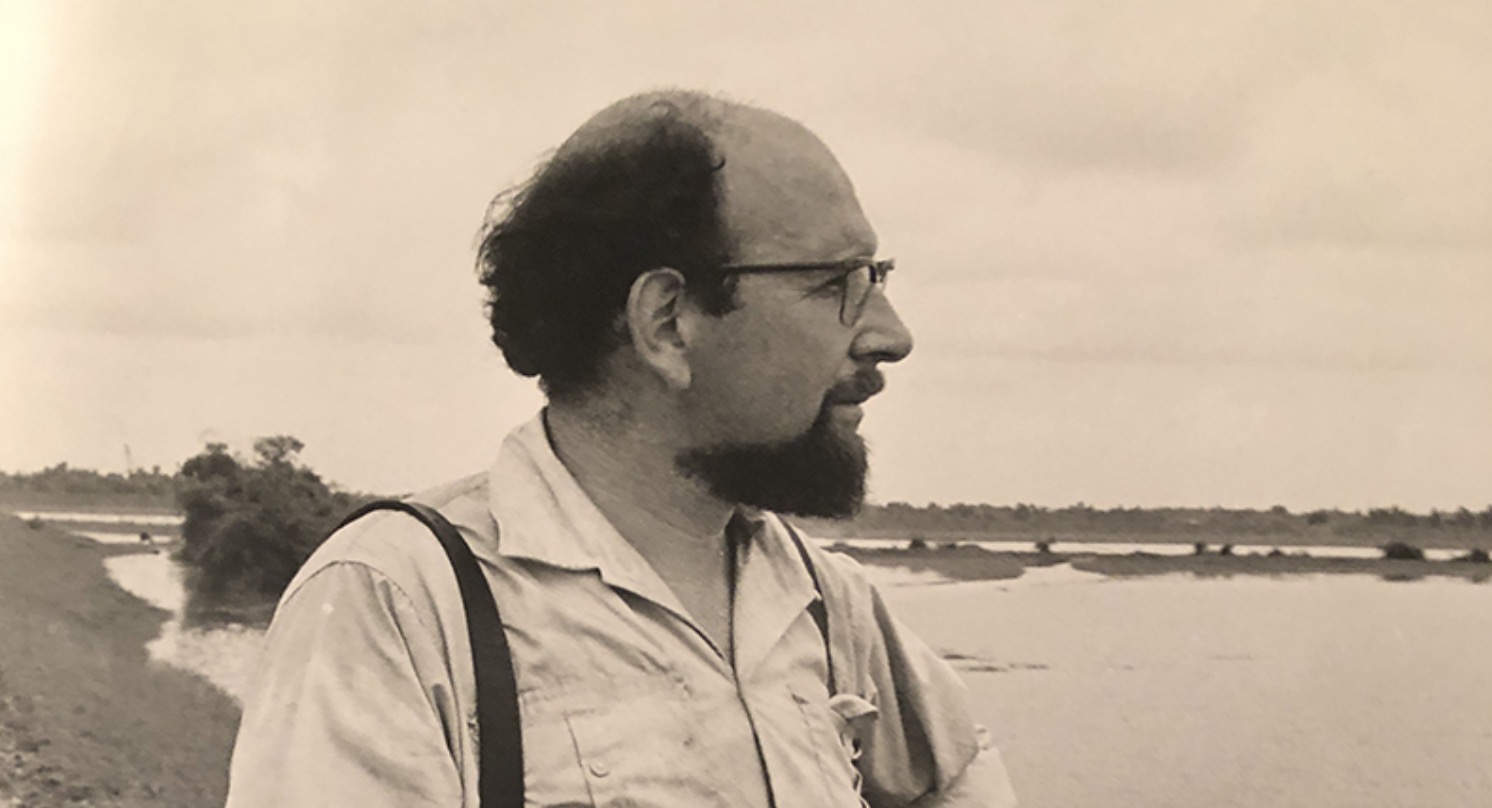

Le géographe Yves Lacoste, né en 1929 et d'abord intéressé par les pays du Tiers-Monde, a été le pionnier du renouveau de la géopolitique en France. Apparue en Allemagne à la fin du XIXe siècle, dans le but de conférer une autorité scientifique aux revendications nationalistes, la géopolitique a longtemps eu mauvaise réputation, notamment parce que les nazis l'ont utilisée pour justifier leur programme de conquêtes. Yves Lacoste et l'équipe qu'il réunit autour de la revue Hérodote, fondée en 1976 après la publication d'un essai iconoclaste, La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre, développent la géopolitique comme la science des conflits dans l'espace géographique. La géopolitique est une discipline de synthèse qui fait appel aussi bien à la géographie qu'à l'histoire et à la science politique. Elle est au centre de notre spécialité. Voir aussi l'article de Géoconfluences, « Yves Lacoste, le géographe et le politique ».

Jeudi 4 septembre 2026

Premières HGGSP

Introduction à la spécialité HGGSP

➣ Quelles sont les approches respectives des quatre disciplines qui constituent la spécialité ? En quoi sont-elles complémentaires ?

➪ Regarder : Présentation de la spécialité HGGSP ; en deux minutes et trente secondes, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la spécialité géopolitique sans oser le demander : qu'est-ce que c'est ? Quels sont les programmes ? Quelles capacités y développe-t-on ? Et surtout, pour quoi faire ? Où cela mène-t-il ?

Des éclaircissements plus précis sur les quatre disciplines :

- L'histoire, d'après les auteurs de l'Antiquité grecque, Hérodote et Thucydide.

- Géographie et géopolitique, d'après le géographe Yves Lacoste, à l'origine du renouveau de la géopolitique en France à la fin du XXe siècle.

- La science politique, selon le politiste Philippe Braud.

1 | L'Histoire

- Une enquête sur le passé (Hérodote).

- Dans le but de préserver la mémoire collective.

- Une recherche des causes des événements.

- La recherche de l'objectivité / l'esprit critique.

- Thucydide oriente l'histoire vers la science politique ; il tente de définir les lois des relations internationales à partir de l'analyse des événements historiques.

2 | La géographie

- La description de la terre (notamment au moyen des cartes).

- L'analyse des interactions entre les hommes et leurs milieux : comment les sociétés humaines aménagent-elles l'espace terrestre ? Comment surmontent-elles les contraintes ?

3 | La géopolitique

- une discipline née dans l’Allemagne du XIXe siècle avec le géographe Karl Haushofer.

- une discipline qui a eu une mauvaise réputation : elle a d’abord servi à justifier les revendicat° de l’Allgne. Hitler s’en sert ensuite pour justifier ses conquêtes.

- à partir des années 1970, le géographe Yves Lacoste propose de relancer la géopolitique comme science des conflits (ds l’espace géographique). Avec la mondialisat° le besoin d’une telle discipline s’est confirmé, pour étudier les conflits à différentes échelles. Elle est au centre de l’HGGSP.

4 | La science politique

- une discipline de synthèse comme la géopolitique.

- elle étudie les concepts de la politique (souveraineté, démocratie, multilatéralisme).

- elle recherche des lois (théorie), identifie des acteurs et des modes de pensée (la sociologie politique), des représentations (les idéologies).

- elle analyse les relations internationales.

- elle fournit des recettes, permettant de gouverner (d’où le succès de Sciences Po, fondée après la guerre de 1870 (perdue par la France face à la Prusse) pour former des élites plus efficaces).

Lundi 8 septembre 2025

➪ L'ordre de passage pour les revues de presse du premier trimestre, avec les consignes.

➪ L'ordre de passage des exposés du premier trimestre avec les consignes. Il sera complété après les vacances de Toussaint pour le 2e trimestre.

Qu'est-ce que le politique ?

Une définition du politique par le sociologue Jean Baechler (1937-2022), texte publié en 1974. Pour Jean Baechler, est politique tout ce qui concerne les conflits intérieurs ou extérieurs auxquels une communauté humaine est exposée, ainsi que les pouvoirs chargés de les résoudre.

Une définition du politique par le sociologue Jean Baechler (1937-2022), texte publié en 1974. Pour Jean Baechler, est politique tout ce qui concerne les conflits intérieurs ou extérieurs auxquels une communauté humaine est exposée, ainsi que les pouvoirs chargés de les résoudre.

➪ Exercice en classe : retrouver dans un article de journal les champs respectifs des quatre disciplines. Support : « À Tianjin, la Chine redessine l'ordre mondial », dans Le Monde du 1er septembre (le document de travail sera distribué en classe).

Les spécialités dans l’article du Monde sur la conférence de Tianjin (1/9/2025) :

- La géographie, qui décrit l’espace terrestre et localise les espaces dont il est question, donne des informations économiques sur les échanges :

- « la vaste cité portuaire à 150 km de Pékin »,

- « l’Iran, qui vend 90% de son pétrole à la Chine ».

- La géopolitique est la plus représentée, puisque l’article analyse la conférence comme l’expression de la montée en puissance de la Chine. Celle-ci « redessine l’ordre mondial en défaveur de l’Occident » (et à son profit). Par ailleurs, l’article analyse les rapports de puissance dans le monde.

- L’histoire est moins présente, puisqu’il s’agit d’une analyse d’actualité. Mais le texte évoque des périodes du passé comme la guerre froide. Il est aussi question de la Seconde guerre mondiale, où de l’apogée de la puissance américaine à partir du XXe siècle.

- La science politique est présente à travers l’évocation des valeurs, des institutions, de la diplomatie et de ses formes (« alliance », « coalition », etc.). Plus précisément, ce sont les registres de la sociologie politique (étude des acteurs et de leurs représentations) et des relations internationales.

➙ La séance du 8 septembre se prolonge avec l'introduction au thème 1 : la démocratie.

➪ Devoir en 1h le jeudi 11 septembre (pendant la 2e heure) : à partir d'un texte, il s'agira de retrouver des exemples d'apports des différentes disciplines de la spécialité (comme dans l'exemple vu en classe le lundi 8/9, mais sur un autre document). Quelques questions supplémentaires porteront sur l'introduction et sur la démocratie.