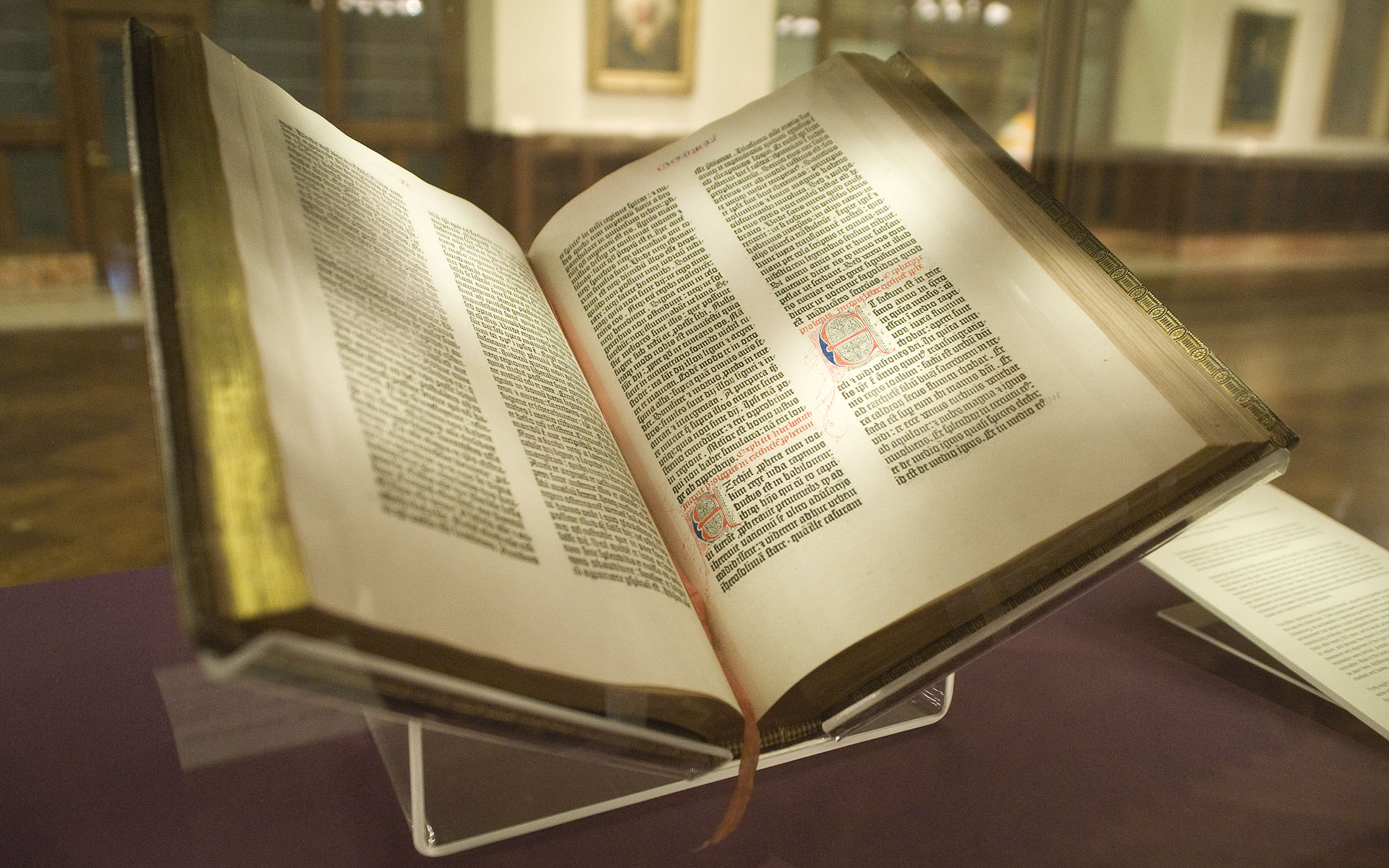

Un exemplaire de la bible de Gutenberg, imprimée en 1455 à Mayence (Allemagne, alors Saint-Empire romain germanique). On appelait le Rhin la « rue des imprimeurs ». Celui-ci est conservé aux États-Unis. © Wikipedia.

3 février 2025

Histoire – Renaissance, Humanisme et réformes religieuses : les mutations de l’Europe.

➣ Pourquoi le XVIe est-il à la fois le siècle de la Renaissance et celui des réformes ?

Introduction : Renaissance et humanisme

❑ La Renaissance est une redécouverte de l’Antiquité (ce qui suggère implicitement que le Moyen Âge a été une époque de recul et d’obscurantisme. Ce n’est pas vrai).

© Wikipedia.

❑ Un exemple, le David de Michel-Ange (vers 1501-1504) à Florence. Un sujet biblique : David tue le géant Goliath. Le jeune héros devient ensuite roi d’Israël. Mais une réalisation qui évoque plutôt l’Antiquité grecque : ce David ressemble à un Apollon, dieu du soleil, des arts et de la beauté. C’est une glorification de la beauté du corps humain (ici masculin), avec un choix esthétique (le nu) qui renoue avec l’Antiquité et rompt avec le Moyen Âge. L’humanisme met l’être humain au centre des préoccupations.

© Wikipedia.

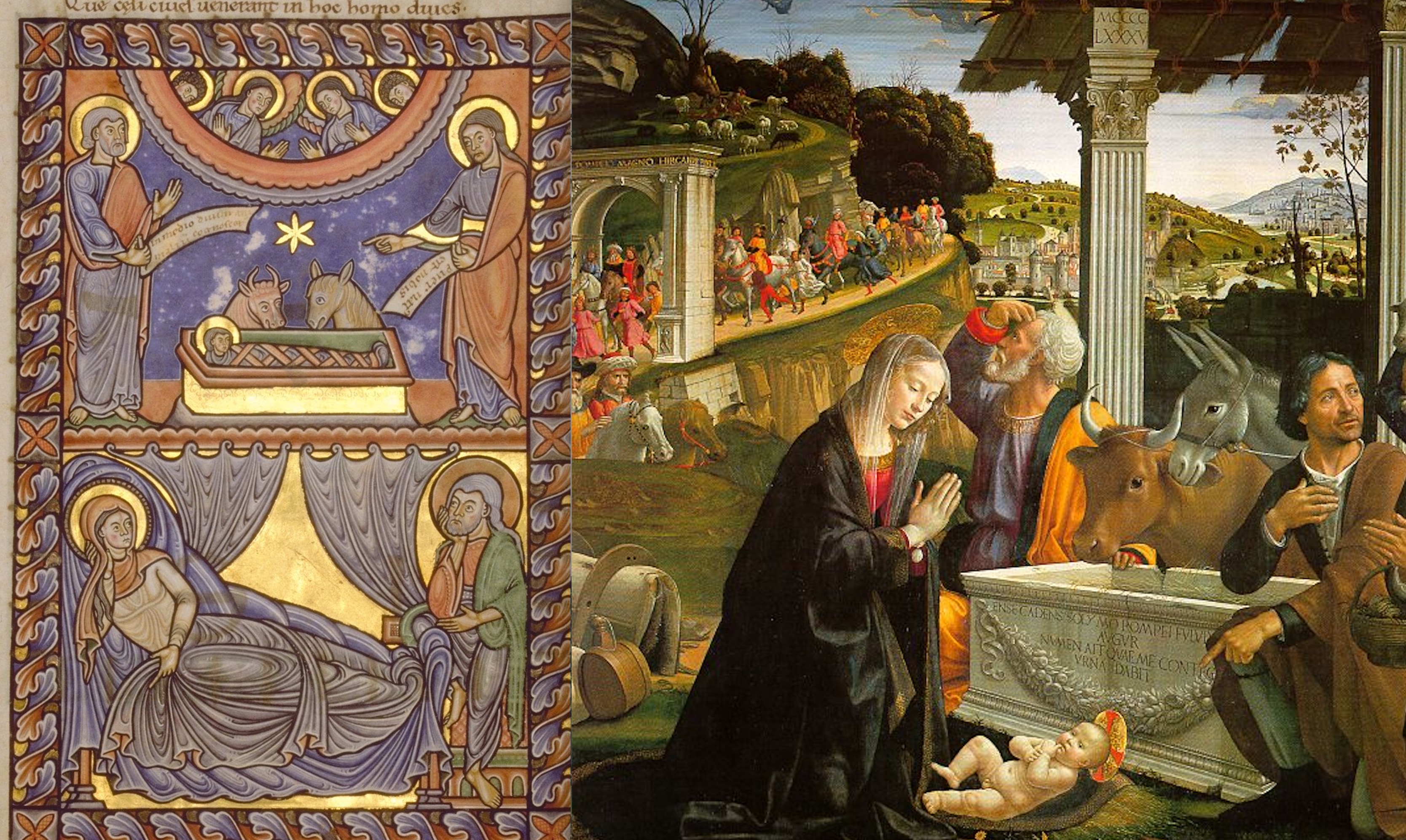

❑ Entre le Moyen Âge et la Renaissance, les représentations et les choix esthétiques changent. Une nativité du XIIe siècle (à gauche) représente la naissance de Jésus de manière figée et codifiée (auréoles dorées, parfois fond doré). La Nativité de Ghirlandaio (aussi appelée L’Adoration des bergers, 1485, à droite) se distingue par la perspective. Celle-ci est soulignée par des monuments romains (colonnes, tombeau-abreuvoir, arc de triomphe). Le paysage est celui de la Toscane. Marie est une belle jeune femme de type italien. L’un des bergers est Laurent de Médicis, duc de Florence et commanditaire du tableau. Les auréoles se font plus discrètes ; on passe du sacré au prophane.

❑ Le Quattrocento (= les années 1400 à 1499) est le nom italien du XVe siècle. L’Italie était en avance. La Renaissance y commence au Quattrocento.

❑ Le sacré est ce qui est de l'ordre du religieux et doit inspirer crainte ou respect, ce qui signifie aussi que, souvent, le sacré peut servir à légitimer la violence contre ceux qui ne le respectent pas (les « sacrilèges »). On appelle prophane ce qui ne relève pas du sacré.

6 février 2025

➙ Devoir de géographie sur le chapitre 3 : La France : dynamiques démographiques, inégalités socio-économiques.

7 février 2025

1 | L'imprimerie, une révolution dans le rapport à la connaissance

L'historien Pierre Chaunu (1923-2009) a été l'un des grands spécialistes de l'histoire du XVIe siècle. dans son livre, Le temps des réformes (1975), il explique qu'à côté de l'imprimerie, le véritable multiplicateur du nombre des livres a été le papier, un support bien moins coûteux que le parchemin.

L'historien Pierre Chaunu (1923-2009) a été l'un des grands spécialistes de l'histoire du XVIe siècle. dans son livre, Le temps des réformes (1975), il explique qu'à côté de l'imprimerie, le véritable multiplicateur du nombre des livres a été le papier, un support bien moins coûteux que le parchemin.

La révolution du livre, c'est d'abord le papier. Le papier allège le livre, il le rend portatif et fragile, en diminue le prix dans des proportions difficiles à fixer, de plusieurs fois 10 à 1 ; le papier multiplie la surface couverte de signes dans la même proportion. Le livre est antérieur, pourtant, à la double révolution du papier et de l'imprimé. Par le latin, il est resté jusqu'au XVe siècle, dans une proportion écrasante, un des atouts du privilège universitaire. Le système universitaire intègre aussi des réseaux d'ateliers de copistes. Que plus de deux mille exemplaires (sans compter les exemplaires perdus) des traductions latines d'Aristote, des XIIIe et XIVe siècles, soient parvenus jusqu'à nous prouve à la fois la puissance de l'appareil traditionnel de diffusion universitaire du livre savant latin et la solidité de l'ancien support matériel : le parchemin. Le papier est apparu en Italie au XIIe siècle.

➙ Un humaniste passionné par l'imprimerie : Érasme à Venise chez l'imprimeur Alde Manuce (1508), d'après l'historien Johan Huizinga (1872-1945).

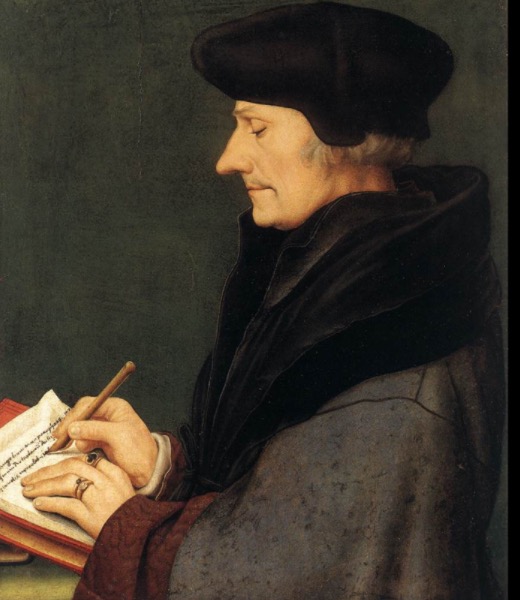

Érasme (1466-69?-1536), moine néerlandais, a été appelé le « prince [dans le sens de premier, princeps en latin] des humanistes ». Excellent latiniste – il parle et écrit le latin comme une langue vivante –, il apprend le grec ancien à trente ans. Il développe dans ses nombreux écrits sa philosophia Christi (philosophie du Christ), dans laquelle il met sa propre modération. La soif de connaissance l'amène à parcourir la Chrétienté, de Paris où il fait ses études à Bâle et Venise, chez ses imprimeurs. Il est le correspondant (toujours en latin) et l'ami de Thomas More, le conseiller du pape et de l'empereur Charles Quint. En 1516, son essai, L'Éloge de la folie dénonce avec verve et humour les abus de l'Église et induit l'idée de réforme. Mais il souhaite préserver l'unité de la Chrétienté. Confronté à Luther, il correspond avec lui pour éviter le schisme, mais c'est en vain. Les dernières années d'Érasme ont été assombries par cet échec qui devait aboutir après sa mort aux guerres de religion.

Érasme (1466-69?-1536), moine néerlandais, a été appelé le « prince [dans le sens de premier, princeps en latin] des humanistes ». Excellent latiniste – il parle et écrit le latin comme une langue vivante –, il apprend le grec ancien à trente ans. Il développe dans ses nombreux écrits sa philosophia Christi (philosophie du Christ), dans laquelle il met sa propre modération. La soif de connaissance l'amène à parcourir la Chrétienté, de Paris où il fait ses études à Bâle et Venise, chez ses imprimeurs. Il est le correspondant (toujours en latin) et l'ami de Thomas More, le conseiller du pape et de l'empereur Charles Quint. En 1516, son essai, L'Éloge de la folie dénonce avec verve et humour les abus de l'Église et induit l'idée de réforme. Mais il souhaite préserver l'unité de la Chrétienté. Confronté à Luther, il correspond avec lui pour éviter le schisme, mais c'est en vain. Les dernières années d'Érasme ont été assombries par cet échec qui devait aboutir après sa mort aux guerres de religion.

24 février 2025

❑ Les conséquences de la révolution du livre imprimé :

- on réédite des classiques de l’Antiquité : l’humaniste

Amyot traduit la Vie des hommes illustres du grec Plutarque à la cour de François Ier.

L'ordonnance de Villers-Cotterêts (1539) © Wikipedia.

L'ordonnance de Villers-Cotterêts (1539) © Wikipedia.

- François Ier ordonne que tous les actes publics soient rédigés en français (au lieu du latin) : c’est l’ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539. Le français devient la langue administrative officielle. Dès 1562 (François Ier était mort en 1547), on estime que 62% des livres imprimés en France l’étaient en français (le reste principalement en latin). La littérature française connaît un essor important : les poètes Ronsard (1524-1585) et Du Bellay (1522-1560), le romancier Rabelais (1483/94-1553).

Mais il y a aussi des conséquences sur le plan religieux :

2 | Le siècle des réformes

Un pape en enfer, extrait du Jugement dernier de Martin Schaffner (1478-1547). La peinture date des années 1496 à 1499. Elle est exposée au Musée des Augustins de Fribourg en Allemagne. Qu'a voulu dire le peintre ? Il est difficile de donner une réponse précise. Mais cette représentation d'un pape qui refuse de voir le mal est caractéristique de l'esprit du temps.

➣ Pourquoi un obscur moine allemand, Luther, s'oppose-t-il au pape en 1517, et comment cela entraîne-t-il un schisme dans la Chrétienté d'Occident ?

❑ L’accès à la Bible (grâce à l’imprimerie) montre les contrastes entre le message chrétien (l’idéal de simplicité, le vœu de pauvreté, l’esprit de charité) et la réalité de l’Église (luxe inouï, cupidité, soif de pouvoir).

❑ Érasme et d’autres reprennent ces critiques et les diffusent. On s’indigne, surtout en Allemagne, des « abus » de l’Église. Cela d’autant plus que la mort est très présente dans la vie quotidienne, avec l’angoisse du salut (le fait d’être sauvé, donc d’aller au paradis et non en enfer).

❑ En 1517, un moine allemand, Luther (1483-1546), reprend les critiques contre l’Église en 95 thèses (affirmations), qui dénoncent principalement le commerce des indulgences : l’Église vendait des remises de peine sur le purgatoire pour aller plus vite au paradis après la mort. Luther s’oppose publiquement au pape, ce qui exacerbe le conflit. Le pape l’excommunie.

27 février 2025

Le 10 décembre 1520, Luther brûle publiquement la bulle « Contre les erreurs de Martin Luther et de ses disciples », publiée le 15 juin par le pape Léon X. Luther est ensuite excommunié le 3 janvier 1521. © Bibliothèque nationale de France.

❑ L’excommunication : l’exclusion d’une personne de l’Église catholique, décidée par le pape. La communion (partage du pain et parfois du vin pendant la messe) étant le rite central du christianisme (le pain et le vin correspondant à la chair et au sang de Jésus).

❑ Un schisme = une division dans une église.

- 1054 : le schisme orthodoxe (entre Rome et Constantinople);

- 1517 : le schisme protestant, entre l’Europe du nord-ouest et l’Europe du sud (l’Europe latine).

➣ Pourquoi ce schisme ? Voir le poly sur la Réforme : Extraits des 95 thèses de Luther (1517) et de la Confession d'Augsbourg (1530).

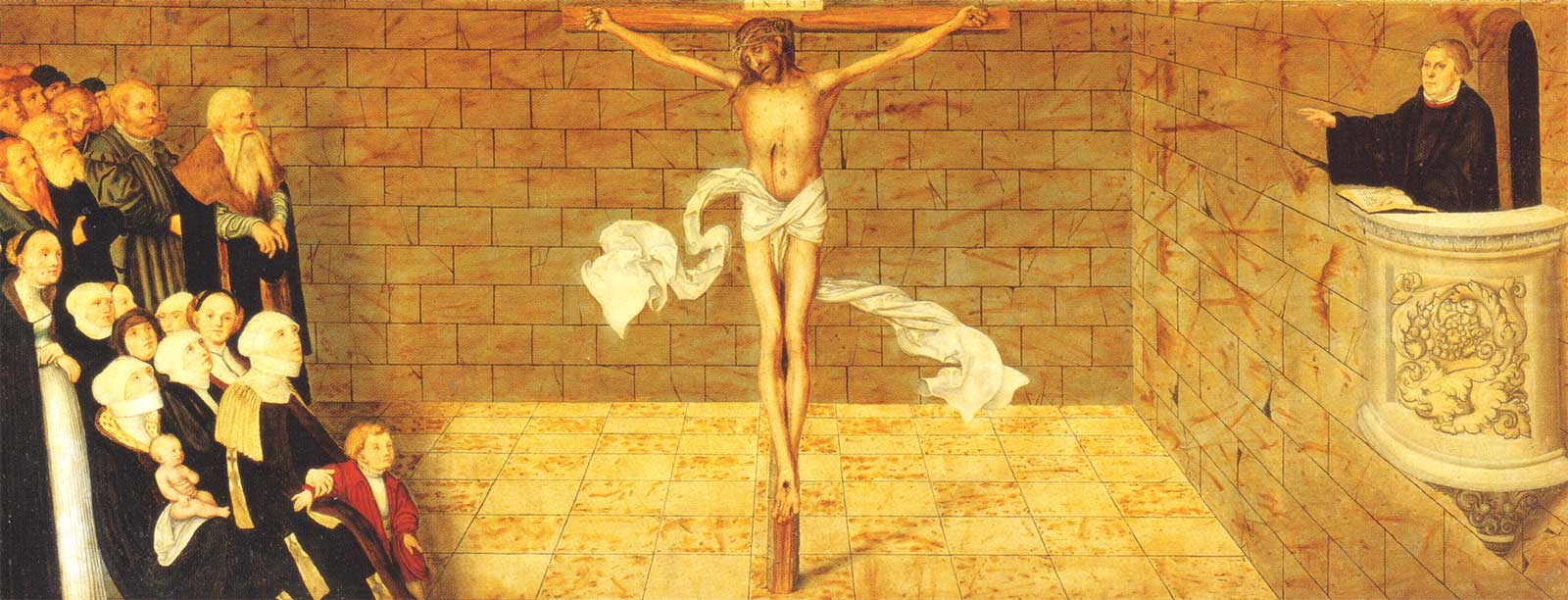

➙ Analyse d'un tableau de Cranach : Un prêche de Luther (1547).

❑ Pour rendre la Bible accessible à tous, Luther la traduit du latin en allemand. De même, d’autres réformateurs réalisent des traductions.

28 février 2025

❑ Les questions religieuses passionnent les Européens du XVIe siècle, mais c’est l’intolérance qui prévaut :

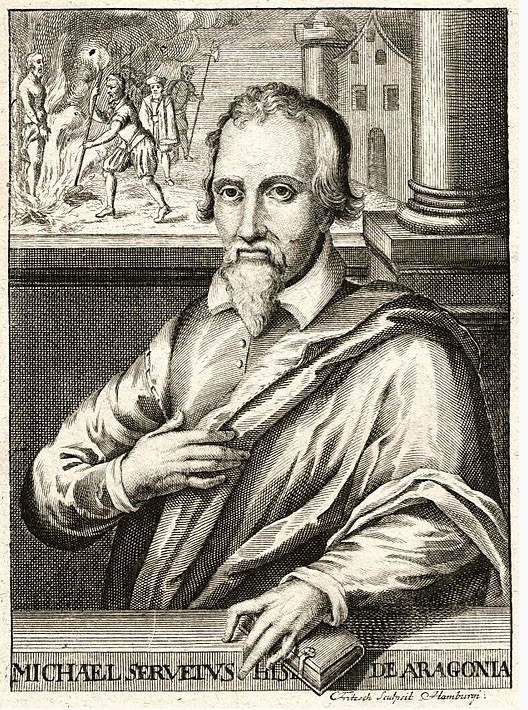

- 1553 : Calvin fait brûler vif l’humaniste Michel Servet, médecin remarquable, parce qu’il a mis en doute le caractère divin de Jésus.

- De même, en Angleterre, en 1535, le roi Henri VIII avait fait décapiter l’humaniste Thomas More, son ancien ami et ministre. Thomas More refusait de reconnaître le titre de chef suprême de l’église anglicane que le roi s’atait attribué en 1534 par l’Acte de suprématie. Thomas More refusait le schisme anglican. Henri VIII voulait avant tout éviter une guerre civile en Angleterre : il avait d’abord soutenu l’Église catholique, puis il avait changé de politique en raison de la montée du protestantisme.

❑ L’iconoclasme : le fait de détruire des images (sacrées). Les iconoclastes étaient une secte protestante qui, vers 1566, ont démoli des œuvres d’art (peintures, statues) dans des églises, au motif qu’elles étaient une forme d’idolâtrie.

Le réformateur Jean Calvin (1509-1564) prêche à Bâle puis à Genève. Il diffuse le protestantisme dans l'Europe francophone ainsi qu'aux Pays-Bas. Calvin est un prédicateur, un théologien, mais aussi un redoutable polémiste. En 1536, il publie L'Institution de la religion chrétienne, livre écrit en latin dans lequel il expose sa doctrine. La France est restée majoritairement catholique, mais les nombreux foyers protestants ont été surtout calviniste. L'Alsace luthérienne fut annexée au royaume par Louis XIV en 1681. Au XVIe siècle, elle appartient encore au Saint-Empire romain germanique.

Le réformateur Jean Calvin (1509-1564) prêche à Bâle puis à Genève. Il diffuse le protestantisme dans l'Europe francophone ainsi qu'aux Pays-Bas. Calvin est un prédicateur, un théologien, mais aussi un redoutable polémiste. En 1536, il publie L'Institution de la religion chrétienne, livre écrit en latin dans lequel il expose sa doctrine. La France est restée majoritairement catholique, mais les nombreux foyers protestants ont été surtout calviniste. L'Alsace luthérienne fut annexée au royaume par Louis XIV en 1681. Au XVIe siècle, elle appartient encore au Saint-Empire romain germanique. Michel Servet (1511-1553) est un humaniste, médecin et théologien. Grâce à ses recherches en anatomie, il découvre la circulation sanguine pulmonaire. Mais Servet se fait des ennemis à cause de ses travaux théologiques. Il remet en question le dogme de la Trinité, ce qui le fait détester à la fois par les catholiques et par les protestants.

Michel Servet (1511-1553) est un humaniste, médecin et théologien. Grâce à ses recherches en anatomie, il découvre la circulation sanguine pulmonaire. Mais Servet se fait des ennemis à cause de ses travaux théologiques. Il remet en question le dogme de la Trinité, ce qui le fait détester à la fois par les catholiques et par les protestants.

Plusieurs fois condamné à mort pour hérésie, il est arrêté et jugé à Genève sur ordre de Calvin. Comme il refuse d'abjurer, il est finalement brûlé vif (la scène est à l'arrière-plan du portrait) avec son livre contesté. Le bois étant humide, le supplice traîne en longueur et effraie les témoins par son insoutenable cruauté, souhaitée par Calvin. Le XVIe siècle ne connaît pas la tolérance, idée qui apparaît deux siècles plus tard : le XVIIIe siècle est le siècle des Lumières.La réforme catholique

❑ La réforme protestante entraîne une réponse de l’Église catholique. En 1545, le pape Paul III convoque le Concile de Trente pour lancer la réforme catholique.

Un concile = une réunion des évêques autour du pape, pour discuter de la doctrine religieuse et de l’organisation de l’Église.

- on crée des séminaires pour améliorer la formation des prêtres ;

- un nouvel ordre religieux, les jésuites, va s’occuper de l’enseignement et occuper les postes de confesseurs des rois, ce qui leur donne une grande influence.

- l’Église devient mécène : Paul III entretient Michel-Ange. Les artistes catholiques, en opposition au protestantisme, développent un style caractérisé par la profusion des formes et des couleurs : c’est le baroque. Un exemple : la statue de sainte Thérèse d’Avila par Le Bernin à saint Pierre de Rome.

Le pape Paul III (Alexandre Farnèse), que nous avons déjà mentionné pour sa condamnation de l'esclavage des Indiens, est l'initiateur de la réforme catholique : il convoque en 1545 le Concile de Trente (1545-1563). L'Église catholique va reprendre l'initiative pour corriger ses défauts et combattre le protestantisme. Paul III est un mécène : il a soutenu Michel-Ange ; c'est à lui que Copernic dédie son traité d'astronomie où il expose le système héliocentrique. La réforme catholique est ainsi l'affirmation d'une supériorité artistique et intellectuelle de l'Église face au schisme protestant.

Le pape Paul III (Alexandre Farnèse), que nous avons déjà mentionné pour sa condamnation de l'esclavage des Indiens, est l'initiateur de la réforme catholique : il convoque en 1545 le Concile de Trente (1545-1563). L'Église catholique va reprendre l'initiative pour corriger ses défauts et combattre le protestantisme. Paul III est un mécène : il a soutenu Michel-Ange ; c'est à lui que Copernic dédie son traité d'astronomie où il expose le système héliocentrique. La réforme catholique est ainsi l'affirmation d'une supériorité artistique et intellectuelle de l'Église face au schisme protestant.

L'extase de sainte Thérèse d'Avila (appelée aussi la transverbération), sculpture du Bernin (1598-1680) dans la chapelle Cornaro de la basilique saint Pierre de Rome (1645-1652). Au dépouillement de l'art protestant, l'Église répond par une profusion de formes ou de couleurs, où l'expression de la ferveur religieuse confine à la sensualité. C'est l'art baroque.

3 et 6 mars 2025

➙ Sujet d'étude critique sur le siècle des réformes.

Méthode de l'étude critique- L'étude critique se fait en une heure et porte sur un ou deux documents.

- En introduction, on situe les documents dans leur contexte et on identifie les points de vue. On reprend les termes du sujet pour donner un fil conducteur (c'est la « problématique »). [Voir le sujet.]

- L'analyse repère les principales informations contenues dans les documents et les explique. Elle est critique, c'est-à-dire qu'elle confronte les documents l'un à l'autre, pour expliquer les différences de points de vue. Même s'il n'y a qu'un document, les remarques critiques restent possibles : y a-t-il des omissions ? un parti pris ?

L’analyse croisée des documents

Thèmes Doc 1 (texte de Luther) Doc 2 (gravure) 1) Contenu des réformes religieuses - La doctrine luthérienne : «la foi seule, l'Écriture seule».

- La critique du pape.

- Une scène d'iconoclasme (la doctrine de Luther, ici le refus du culte des saints, poussée à l'extrême).

- Pour les catholiques, c'est un «sacrilège», commis par des «hérétiques».

2) Conséquences politiques Luther s’adresse aux princes allemands qui le soutiennent;

➪ le schisme : la Chrétienté d’Occident divisée ; une rupture profonde en Europe.Un climat de guerre civile : à partir de 1562 et jusqu’à la fin du XVIe siècle, les guerres de religion déchirent l’Europe. 24 août 1572, ds la nuit de la Saint-Barthélémy, les catholiques massacrent les protestants en France sur l’ordre du roi Charles IX. Critique : Un texte très polémique (« bouffoneries ») ; on ne peut donc pas dire que Luther ait cherché l’apaisement (le pape non plus). – l’intolérance existe des deux côtés : c’est la limite de l’humanisme du XVIe siècle. Le livre imprimé conduit aussi au fondamentalisme. - Une conclusion, toujours courte, résume l'essentiel et (c'est facultatif, mais souvent possible) met le sujet en perspective : que s'est-il passé ensuite ?

Conclusion : ces deux documents illustrent bien le contenu de la réforme protestante et ses conséquences politiques, du schisme aux guerres de religion.

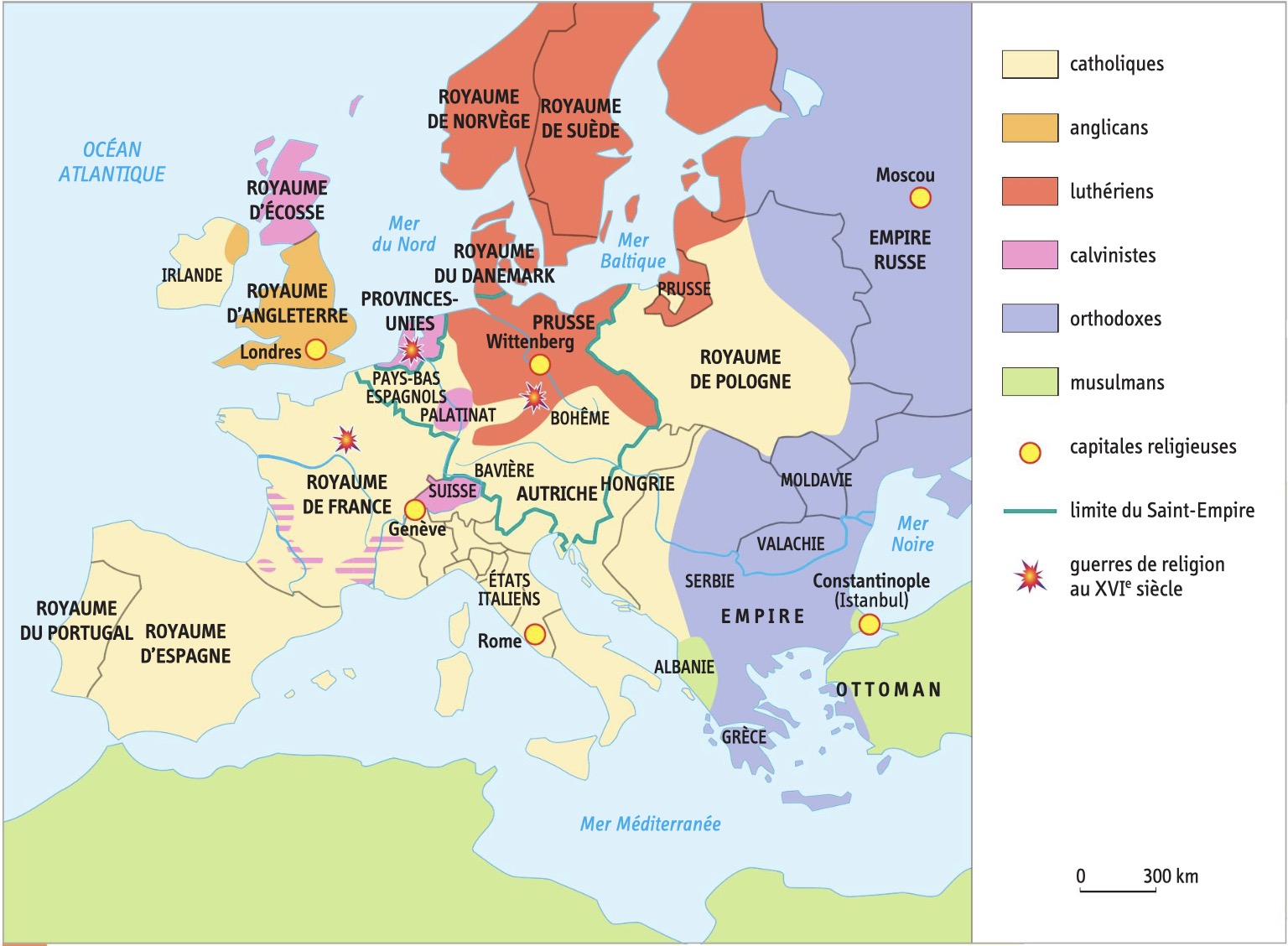

L'Europe à la fin du XVIe siècle : quelles sont les conséquences géopolitiques des réformes ?

❑ Bilan géopolitique des réformes pour l’Europe : une division du continent, qui s’ajoute au clivage entre chrétienté latine à l’ouest et christianisme grec orthodoxe à l’Est.

➪ XVIe-XVIIe siècle, des guerres de religions, entre catholiques et protestants, qui ne s’achèvent qu’en 1648, après la guerre de Trente ans, par les traités de Westphalie.7 mars 2025

➣ Devoir de type étude critique sur le siècle des réformes.