« Le roi dans son Conseil, arbitre de la paix et de la guerre ». Illustration de l'Almanach royal de 1682. L'image montre Louis XIV entouré de ses ministres.

3 avril 2025

Histoire – L'affirmation de l'État dans le royaume de France à l'époque moderne.

Comment l'État royal a-t-il affirmé son autorité aux XVIe et XVIIe siècles ?

Introduction :

❑ L’État : la puissance publique (au sens politique, toujours avec une majuscule). En latin : res publica (la chose publique), ce qui a donné en français la république.

❑ Entre le Moyen Âge et la Révolution française, on a l’époque moderne, donc celle qui va de 1453 (ou 1492) à 1789.

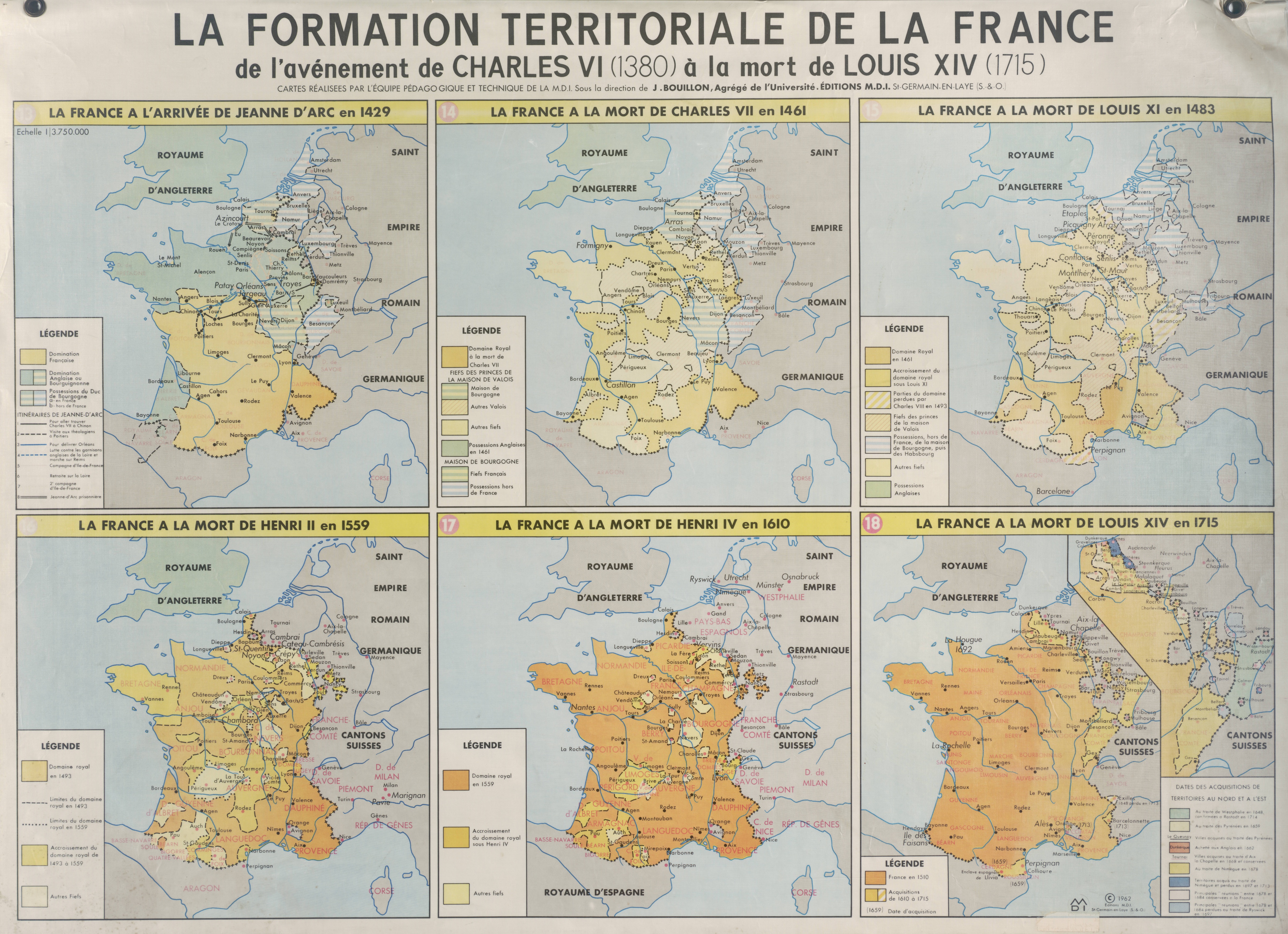

❑ La France est alors une monarchie (1er roi : Hugues Capet 987-996). En 1453, les rois de France gagnent la Guerre de Cent Ans (1337-1450/53) contre les rois d’Angleterre, qui voulaient régner sur la France. Ils ont étendu le domaine royal aux dépens des fiefs détenus par la haute noblesse. Les rois sont rassembleurs de terres (voir carte ci-dessous). Louis XI (1461-1483) doit affronter le dernier prince capable de lui tenir tête, Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, qu’il vainc en 1477.

Bouillon, J., « La formation territoriale de la France de l'avènement de Charles VI (1380) à la mort de Louis XIV (1715) », © MDI, 1962. Bibliothèque Numérique de l'Université d'Artois, consulté le 4 avril 2025.

Bouillon, J., « La formation territoriale de la France de l'avènement de Charles VI (1380) à la mort de Louis XIV (1715) », © MDI, 1962. Bibliothèque Numérique de l'Université d'Artois, consulté le 4 avril 2025.1 | Les progrès de l’autorité royale de François Ier à Louis XIV

François Ier, portrait par Clouet (vers 1525-1527), Paris, musée du Louvre. © BnF.

François Ier, portrait par Clouet (vers 1525-1527), Paris, musée du Louvre. © BnF.François Ier (1515-1547) renforce le pouvoir royal :

- un grand roi, qui s’illustre ds les guerres d’Italie, d’où il retire du prestige ;

- il ramène des artistes d’Italie (Léonard de Vinci), fait construire des châteaux (Chambord);

- il impose le français comme langue de tous les actes officiels (à la place du latin) par l’ordonnance de Villers-Cotterêts (1539);

- son fils Henri II (1547-1559) établit des intendants dans certaines provinces. Les intendants représentent le roi et gouvernent en son nom.

L’affaiblissement du pouvoir royal pendant les guerres de religion (1560-1598)

- Henri II a trois fils, qui sont confrontés aux guerres de religion. Ils sont faibles et n’ont pas d’enfants. François II meurt à seize ans après moins d’un an de règne (1559-1560). Charles IX (1560-1574) fait face à l’essor du protestantisme et à la rebellion de la noblesse catholique, organisée dans la Ligue. Le 24 août 1572, le roi ordonne par faiblesse le massacre des protestants dans la nuit de la Saint-Barthélémy. Il meurt deux ans plus tard, rongé par les remords.

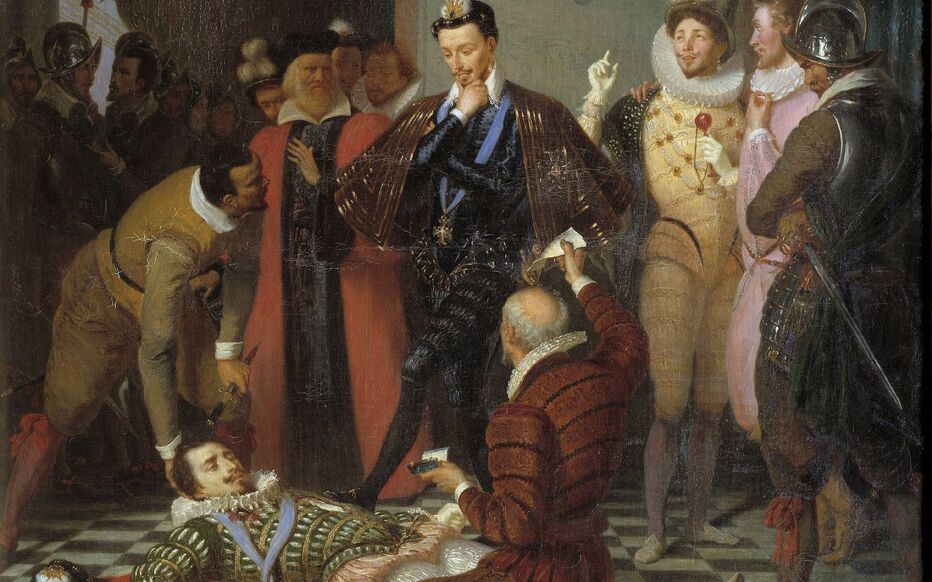

Un assassinat politique : Henri III pousse du pied le cadavre d'Henri de Guise, chef de la Ligue, qu'il vient de faire assassiner au château de Blois le 23 décembre 1588. Tableau de Charles Durupt, 1832. Assassiner quelqu'un est toujours immoral. Cependant, sur le plan de la politique, Henri III montrait qu'il était capable de ruse (le duc s'attendait à une récompense !) pour se débarrasser d'un ennemi dangereux. La mort du chef de la Ligue renforçait le pouvoir royal dans un pays en proie à la guerre civile.

- Son frère Henri III (1574-1589) est le plus capable des trois. Mais sa situation est très difficile. Il se débarrasse par ruse du duc Henri de Guise, chef de la Ligue. Il le fait assassiner en 1588. Mais les catholiques fanatiques, partisans de la Ligue, le haïssent. Le moine Jacques Clément le poignarde en 1589 (un régicide). Or, Henri III meurt sans descendant (c’est le dernier des Valois qui régnaient depuis 1328).

Henri IV rentre dans Paris en 1594. La page est extraite d'un manuel de cours élémentaire pour des enfants de sept à huit ans, publié en 1954. Henri IV, qui rétablit la paix en mettant fin aux guerres de religion, est resté le modèle du bon roi. Son assassinat par Ravaillac le 14 mai 1610 montre cependant que la France n'était pas encore complètement réconciliée à cette date.

- L’héritier le plus proche est Henri de Bourbon, roi de Navarre, cousin d’Henri III. Problème, Henri de Navarre est protestant. Henri IV est pragmatique. Il se convertit au catholicisme (« Paris vaut bien une messe »). Il entre dans la capitale en 1594. En 1598, après avoir battu par les armes tous ses opposants, il fait la paix par l’édit de Nantes.

4 avril 2025

Vers la monarchie absolue : de Henri IV à Louis XIV

Philippe de Champaigne, portrait de Jean-Armand du Plessis, cardinal, duc de Richelieu (1639). Paris, musée du Louvre. Richelieu, ministre de 1624 à 1642 sous Louis XIII, incarne l'État et en développe la puissance au-dedans comme au-dehors.

❑ L’édit de Nantes met fin aux guerres de religion. Ce n’est pas un acte de tolérance. L’État reste catholique. Mais le protestantisme va être « toléré », loin de Paris, et les protestants ont droit à quelques « places de sûreté » (villes fortifiées) dont La Rochelle. Il n'empêche que le roi a rétabli la paix dans le royaume ➪ l’image très favorable du « bon roi Henri IV » dans l’historiographie.

❑ Henri IV ne fait pourtant pas l’unanimité. Il continue, comme tous les rois de France avant lui, de faire la guerre aux Habsbourg, les souverains catholiques de l’Espagne et du Saint-Empire. Les catholiques les plus fanatiques le lui reprochent. Accablé par des discours de haine, il est poignardé par Ravaillac le 14 mai 1610. C’est un deuxième régicide.

❑ En 1610, Louis XIII, fils de Henri IV, a neuf ans. Il y a donc une régence, assuré par la reine mère Marie de Médicis. Elle est assistée de son ministre Concini, un Italien. En 1617, Louis XIII fait assassiner Concini pour établir sa propre autorité. Ce n’est qu’en 1624 que Louis XIII, avec un ministre d’envergure, Richelieu, établit son pouvoir de manière solide. Les périodes de régence sont des temps difficiles pour le pouvoir royal.

❑ Richelieu gouverne de 1624 à sa mort en 1642. Il renforce l’autorité de l’État et sa puissance en Europe. Il met au pas la noblesse : il interdit les duels, fait exécuter les contrevenants. Il améliore le recouvrement de l’impôt. Intervient avec succès dans la Guerre de Trente Ans (1618-1648). Il renforce l’armée et la marine.

➙ Un grand ministre, homme d'État et stratège : la nécessité pour le roi de France d'être puissant sur mer, selon Richelieu (version annotée en classe).

Giulio Mazarini (Mazarin), Premier ministre de 1642 à 1661, poursuit la politique de Richelieu : il jugule la Fronde, négocie les traités de paix de Westphalie et des Pyrénées et laisse à Louis XIV un État fort.

❑ Lorsque Louis XIII meurt en 1643, Louis XIV a cinq ans. C’est une nouvelle régence, assurée par la reine mère Anne d’Autriche. La noblesse en profite pour se révolter, en alliance avec les bourgeois de Paris : c’est la Fronde (1648-1652). Le ministre Mazarin, choisi par Richelieu, parvient cependant à vaincre la Fronde. En 1661, quand il meurt, il laisse à Louis XIV un État fort au-dedans comme au dehors. La paix est faite [1648 : la paix dans le Saint-Empire avec les traités de Westphalie ; 1659, la paix des Pyrénées avec l'Espagne], les caisses sont pleines.

24 avril 2025

2 | L’État royal sous Louis XIV : la monarchie absolue à son apogée

L’apogée : le point le plus élevé d’une trajectoire. Le moment où le sommet est atteint. Termes contraires : le déclin, la décadence.

➙ Extraits du film La prise du pouvoir par Louis XIV de Roberto Rossellini (1966).

- 1er extrait : la mort de Mazarin en 1661. Il laisse des caisses pleines, la paix et l’ordre. Il conseille au roi de ne plus avoir de Premier ministre, donc Louis XIV va gouverner lui-même. Mazarin laisse à Louis XIV Colbert, un grand commis de l’État, bon gestionnaire des finances publiques.

- 2e extrait : Louis XIV à Versailles, à partir de 1682. Versailles exprime le prestige du roi, qui transforme les nobles en courtisans. Ils ne peuvent plus se révolter. Le roi les surveille. La vie de cour est régie par un protocole très strict : l’étiquette (par exemple, personne ne reste couvert en présence du roi).

➣ Analyse d'image : l'almanach royal de 1682, instrument de la propagande royale et illustration de la monarchie absolue (Version annotée).

25 avril 2025

➣ Analyse d'image : l'almanach royal de 1682, instrument de la propagande royale et illustration de la monarchie absolue (Version annotée).

➪ La révocation de l'édit de Nantes (1685) vue par Saint-Simon : un abus de pouvoir.

28 avril 2025

- Contrôle de connaissances (version corrigée) sur la séquence (du début au cours du 25 avril inclus).

- Chercher deux thèmes d'analyse pour expliquer le texte de Saint-Simon sur la révocation de l'édit de Nantes. C'est une simple préparation pour l'oral, il n'y a rien à rendre, mais cette préparation suppose une relecture attentive du texte, qui est difficile.

➪ La révocation de l'édit de Nantes (1685) vue par Saint-Simon : un abus de pouvoir (Version annotée en classe).

2 mai 2025

➣ Devoir sur l'affirmation de l'État en France à l'époque moderne. Étude critique de deux documents (reporté au 5 mai).

3 | Pourquoi la monarchie anglaise échoue-t-elle à devenir absolue ?

Le roi Charles II (1660-1685) admirait Louis XIV et aspirait à établir en Angleterre une monarchie absolue, mais il redoutait de subir le même sort que son père Charles Ier.

a) les rois d’Angleterre ont été tentés par l’absolutisme.

- Ils admirent la monarchie française et son pouvoir.

- Mais ils se heurtent à des oppositions :

- l’existence du Parlement, une assemblée représentative sans équivalent en France (où les parlements, au pluriel, sont des chambres de justice).

- la question religieuse : l’Angleterre est majoritairement protestante, mais ses rois sont de sensibilité catholique, et officiellement anglicans (un compromis trouvé en 1534 par le roi Henri VIII). Sur le plan religieux, les rois de France sont donc beaucoup plus forts que leurs homologues anglais.

➪ 1641-1649 : une révolution. Le roi Charles Ier combat l’armée du Parlement, dirigée par Cromwell. Le roi perd. Il est exécuté en 1649. Pendant dix ans, l’Angleterre devient une république. Après la mort de Cromwell, dont le fils n’a aucun goût pour la politique, le Parlement négocie la restauration de la monarchie avec Charles II, fils de Charles Ier.

b) Charles II (1660-1685) entretient des relations difficiles avec le Parlement.

- une période prospère, mais…

- Charles II admire Louis XIV, roi catholique absolu. Il rêve de l’imiter. Il signe avec lui une alliance secrète.

- Le Parlement devine ses intentions. Il oppose au roi des lois qui limitent son autorité :

- 1673 : le Bill du Test, qui doit éviter que des catholiques ne soient nommés à de hautes fonctions ;

- 1679 : le Bill d’Habeas Corpus, qui interdit les arrestations arbitraires (toute personne arrêtée doit être informée du motif, et a droit à un procès équitable). En France, les lettres de cachet permettent les arrestations et la détention arbitraires.

- Charles II meurt en 1685. Son successeur Jacques II est moins prudent que lui, tout en poursuivant le même but.

➪ Une révolution parlementaire, la Glorieuse révolution de 1688. Le Parlement fait appel au stathouder (gouverneur) de Hollande, Guillaume d’Orange, ennemi de Louis XIV et prince protestant. Guillaume a épousé Mary, fille de Jacques II. Guillaume débarque en Angleterre où le Parlement le reconnaît comme roi et Mary comme reine. Jacques II s’enfuit en France. C’est une révolution sans bain de sang.

c) à partir de 1689, l’Angleterre est une monarchie parlementaire

La Déclaration des Droits (Bill of Rights) est présentée par le Parlement au roi Guillaume III et à la reine Mary II. L'Angleterre devient une monarchie parlementaire.

- Guillaume III est le roi choisi par le Plmt.

- le Bill of Rights de 1689 limite les pouvoirs du roi : le Plmt se réserve d’approuver les impôts, de déclarer la guerre ou de faire la paix. Le roi d’Angleterre n’est donc pas « arbitre de la paix et de la guerre ».

- La constitution anglaise n’est pas entièrement écrite, mais elle est claire pour tout le monde.

- Elle suscite au XVIIIe siècle l’admiration des philosophes des Lumières, surtout en France. Montesquieu, dans L’Esprit des Lois (1748) dit qu’en Angleterre, « le pouvoir arrête le pouvoir ». Il voit dans le régime parlementaire anglais le modèle d’un régime modéré. Au Plmt s’opposent alors les partisans du roi (conservateurs ou tories) et les libéraux partisans du Plmt : les whigs. L’Angleterre apparaît comme le pays de la liberté.