Le chêne de Bodmer (du nom d'un artiste suisse), tableau peint par Claude Monet (1865). La fréquentation de la forêt de Fontainebleau par les peintres de Barbizon amène dès 1853 le classement de plusieurs centaines d'hectares de forêt, pour préserver les paysages préférés des peintres. C'est la «série artistique». Mais faut-il gérer la forêt comme un patrimoine, au risque de négliger les enjeux économiques ? Le débat entre préservation et exploitation reste d'actualité. La forêt de Fontainebleau, malgré les mesures de classement, souffre d'une surfréquentation qu'explique sa proximité avec Paris. Outre le souvenir des peintres de Barbizon, de multiples sites d'escalade sur les rochers de Fontainebleau amènent de nombreux visiteurs, venant surtout d'Ile-de-France. Image © Wikipedia.

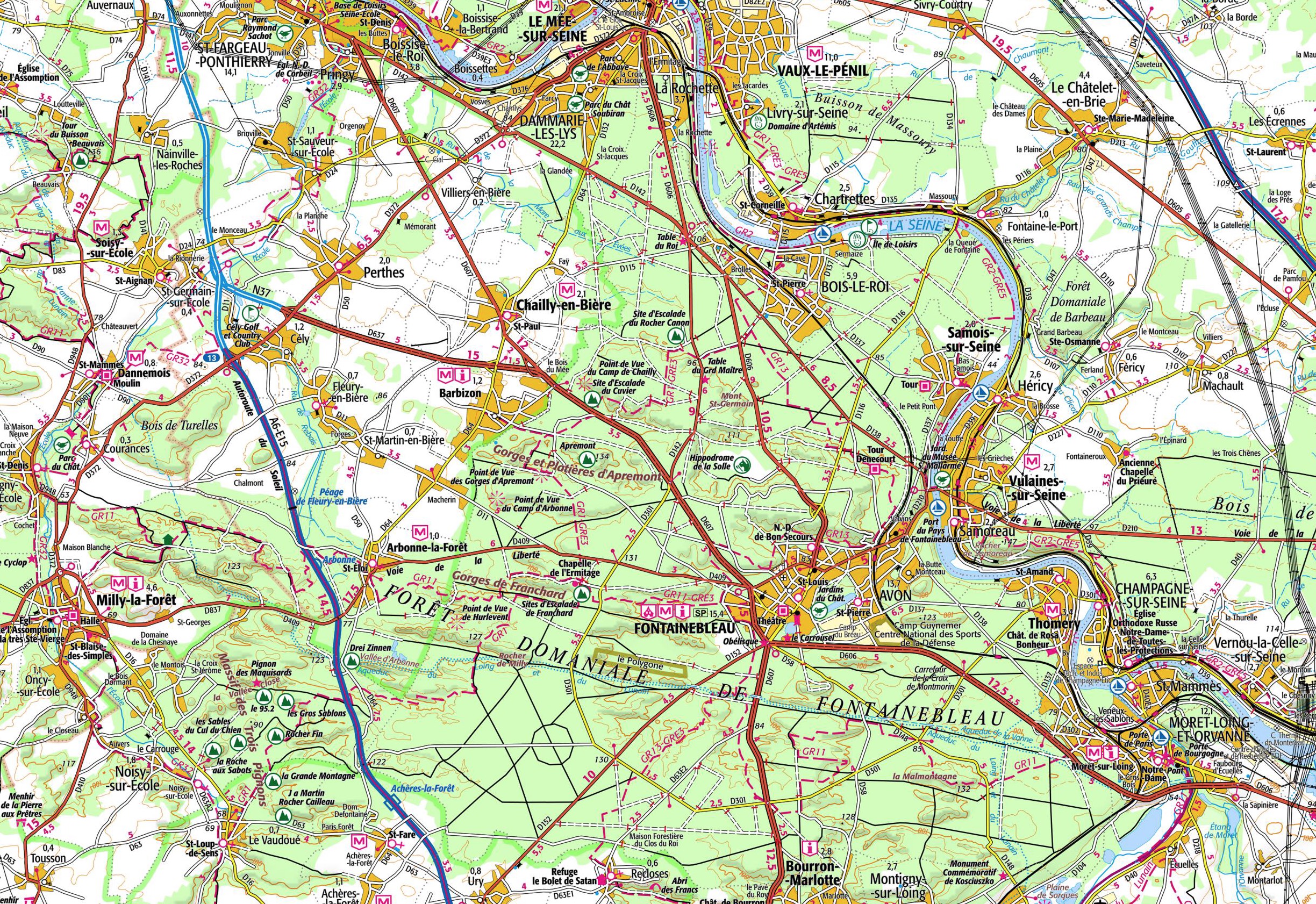

Carte de la forêt de Fontainebleau. Barbizon est situé à l'ouest de la forêt.

Si l'on change d'échelle, on voit mieux la situation de la forêt de Fontainebleau dans le sud-est de l'agglomération francilienne. Cette situation explique la richesse de son histoire et de son patrimoine, mais aussi les problèmes liés à une très forte fréquentation. Très accessible, la forêt n'a pas été épargnée par le développement des autoroutes. Voyez aussi le livre, page 340 (les conflits d'usage dans les forêts d'Ile-de-France).

Thème 5 : l'environnement entre exploitation et protection : un enjeu planétaire.

Axe 1 | Exploiter, préserver et protéger : comment les sociétés peuvent-elles concilier exploitation et protection de l'environnement?

A. L'évolution de la forêt française entre exploitation et protection

➪ VISITER l'exposition en ligne la forêt de Fontainebleau depuis Colbert.

❑ La forêt ⇔ 31% de la superficie du territoire français. Elle est en expansion.

- des forêts largement secondaires (plantées). Ex : la forêt des Landes, créée sous le Second Empire, avec un boisement homogène (pins maritimes), choisi pour sa rentabilité (pousse rapide, bois facile à travailler, demande importante).

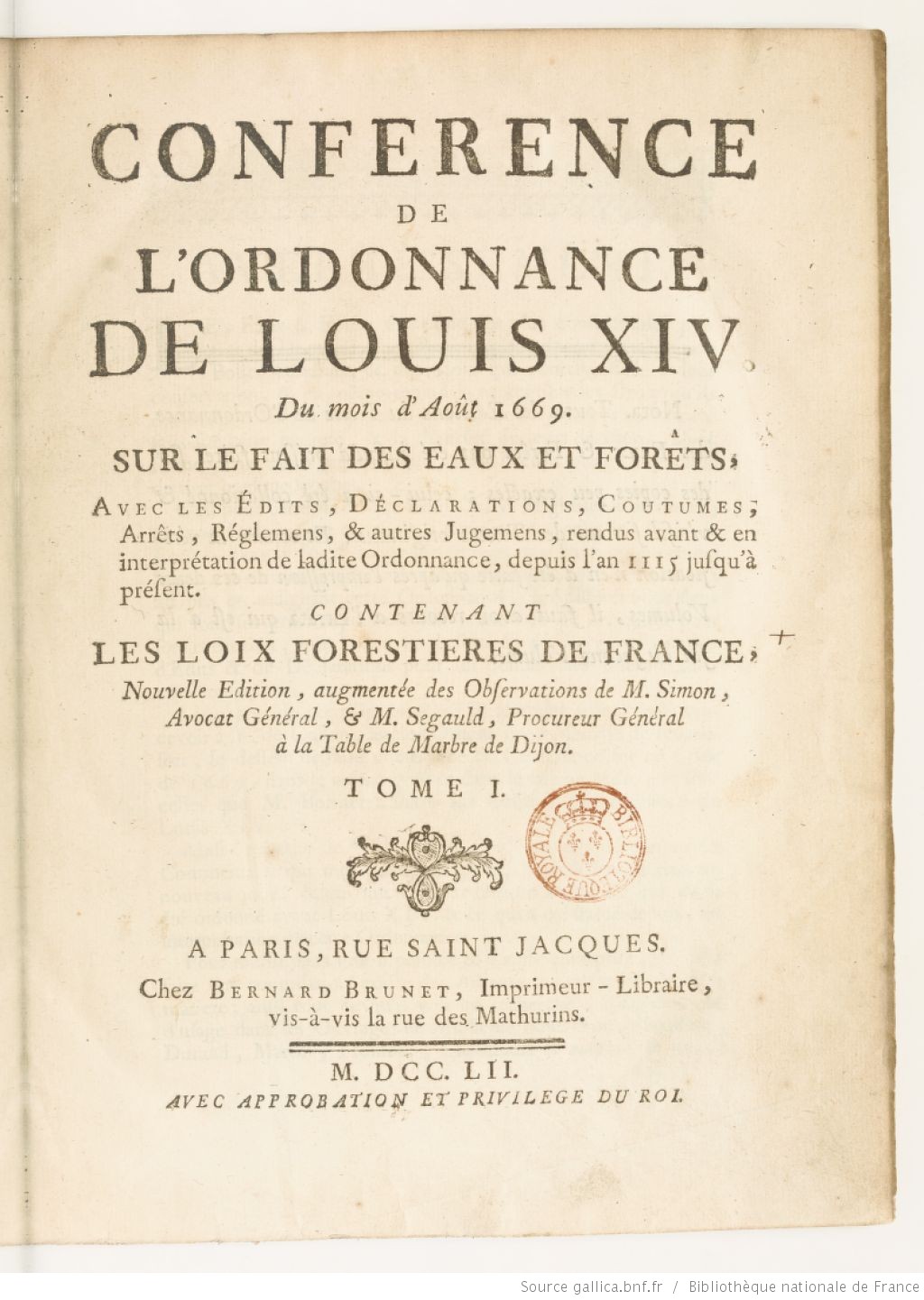

- des politiques publiques anciennes : bcp de forêts ont appartenu avant la Rév° au domaine royal («forêts domaniales»). Colbert, ministre de Louis XIV, publie en 1669 un Code forestier pour assurer l’avenir des forêts domaniales : plantations, règlement d’exploitation. Colbert était en charge de l’économie et des finances (Contrôleur général des finances). Il développe une politique mercantiliste, fondée sur l’expansion de l’industrie et du commerce pour attirer en France le métal précieux. Il crée des manufactures et des compagnies maritimes : en 1664, la Compagnie des Indes avec le port de Lorient. Pour la marine, il faut du bois dur (chêne, hêtre) ⇒ la création de futaies (pour le bordé des coques, pour les mâts). ⇔ une fonction stratégique à l’époque (et jusqu’à la rév° industrielle et aux navires à vapeur) qui était d’assurer la puissance navale de la F.

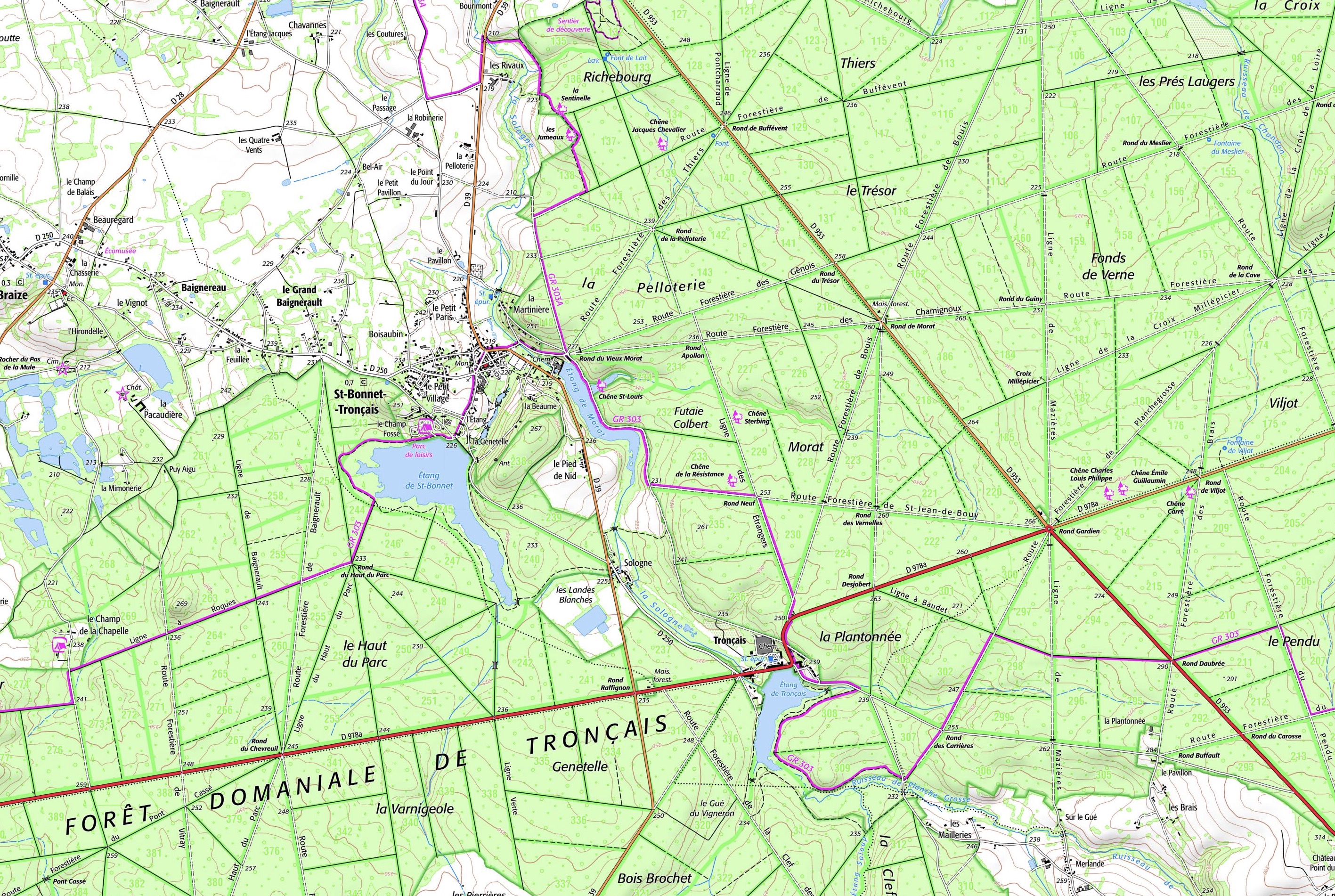

Extrait de la carte IGN de la forêt domaniale de Tronçais, au nord-ouest du département de l'Allier, où la « Futaie Colbert » rappelle la politique forestière du ministre de Louis XIV. La carte indique l'emplacement de plusieurs arbres remarquables, dont le « chêne de la Résistance », d'abord appelé « chêne Maréchal Pétain » en 1940.

Mercredi 10 septembre 2025

Des instructions officielles reçues le 9 septembre précisent que les thèmes du grand oral seront identiques au programme de l'écrit : thèmes 1, 2, 3 et 5 exclusivement.

L'ordonnance de Colbert publiée en 1669, ici dans une réédition de 1752.

➣ Article de Louis Bourgenot, « Colbert et la forêt », tiré du catalogue de l’exposition Colbert de 1983 (tricentenaire de la mort de Colbert).

❑ Mercantilisme : se dit d’une politique économique qui privilégie le commerce et l’industrie. Il s’agit de s’enrichir par le commerce, en exportant, et/ou en limitant les importations. Ex : la F de Colbert et Louis XIV au XVIIe siècle, mais aussi l’Allemagne, le Japon ou la Chine aujourd’hui.

Colbert voulait attirer en F le métal précieux (or et argent), dont il considérait que la quantité dans le monde était limitée. L’objectif était un objectif de puissance. [Une politique protectionniste (dans le cas de Colbert)]

❑ on qualifie de colbertiste une politique fondée sur l’action de l’État pour stimuler l’économie, souvent directement, dans un style dirigiste et avec un objectif de souveraineté. Colbert a été le prototype du « grand commis de l’État » : un grand serviteur de l’État, grand administrateur (ministre ou haut fonctionnaire).

Portrait de Jean-Baptiste Colbert (1619-1683). Château de Versailles.

Analyse de l’article de l’exposition Colbert de 1683 : « Colbert et la forêt » :

- l’intérêt de Colbert pour la forêt n’est pas sentimental, mais économique et politique : le bois de chauffe pour les forges ; le bois de marine ⇒ la puissance navale et la grandeur du royaume (ambition stratégique).

- un travail méthodique pour délimiter la forêt royale, éliminer les usurpations, travail confié à des commissaires-enquêteurs, dès 1661 (début du règne personnel de Louis XIV et du ministériat de Colbert). ⇒ l’ordonnance de 1669, qui organise la « Grande réformation » de l’administration des forêts. Le travail de réformation (sur les limites du domaine royal, revues à la hausse) est commencé en 1663 et achevé en 1678. Il est donc rondement mené. La réformat° a coûté 1,3 millions (M) de livres, mais elle a rapporté 2M (amendes infligées aux usurpateurs).

- une gestion efficace : en 1661, les forêts rapportent 169000 livres à l’État. En 1683, à la mort de Colbert, elles rapportent 1M / an. ⇒ 1672 : Colbert équilibre le budget de l’État. Dès 1667, la product° de bois répond aux besoins de la marine royale : on n’importe plus de bois de marine.

- L’ordonnance de 1669 a repris des textes antérieurs (le 1er datait de 1376) pour les réactualiser. Elle visait à améliorer le rendement par des plantations nouvelles et un entretien régulier : par exemple, en substituant des futaies aux « bois abroutis et rabougris ». Elle a ensuite inspiré d’autres textes : en 1827 (sous Charles X) et jusqu’à l’ONF (1964).

Pour le 12/9 :

- Revoir le cours du 10/9 ou en prendre connaissance (cas des nombreux absents du 10 septembre).

- Lire l'article L’ONF se cherche un avenir, qui sera étudié le 12.

- Premières les revues de presse.

Vendredi 12 septembre 2025

L'oral (rappel)

➪ L'ordre de passage pour les revues de presse du premier trimestre, avec les consignes.

➪ L'ordre de passage pour les exposés du premier trimestre. La durée étant plus longue, tout le monde ne passera pas au premier trimestre. Les autres passeront au deuxième trimestre. Le but est la préparation du grand oral. Les sujets (toujours sous forme de question) sont négociables, pourvu que l'on reste dans le programme. Des permutations entre élèves sont possibles. La seconde moitié de l'ordre de passage sera précisée après les vacances de Toussaint.

➪ Lire : l'article du site EHNE (Écrire une histoire nouvelle de l'Europe / Paris-Sorbonne), « Exploiter et protéger une ressource “naturelle” : la forêt française depuis Colbert. »

➪ Et cet article sur le site de l'ONF. L'ordonnance de Colbert en 1669 : la gestion forestière en forêt de Tronçais.

➪ « L’ONF se cherche un avenir » (Le Monde, 2019).

Lundi 15 septembre 2025

➪ Écouter : «Les landes de Gascogne : géographie d’un territoire blessé», une émission de France-Culture, Géographie à la carte, par Matthieu Garrigou-Lagrange, diffusée le 1er septembre 2022.

Voyez l'exemple de prise de notes sur cette émission.

❑ En complément, un article de 2020 sur les 75 ans du rapport de Marcel Leloup qui, en 1945, proposait une «reconstruction forestière». Le rapport Leloup a servi de fondement à la politique du gouvernement d'union nationale présidé par le général de Gaulle à la Libération. Il est représentatif de l'action de l'État dans le domaine forestier.

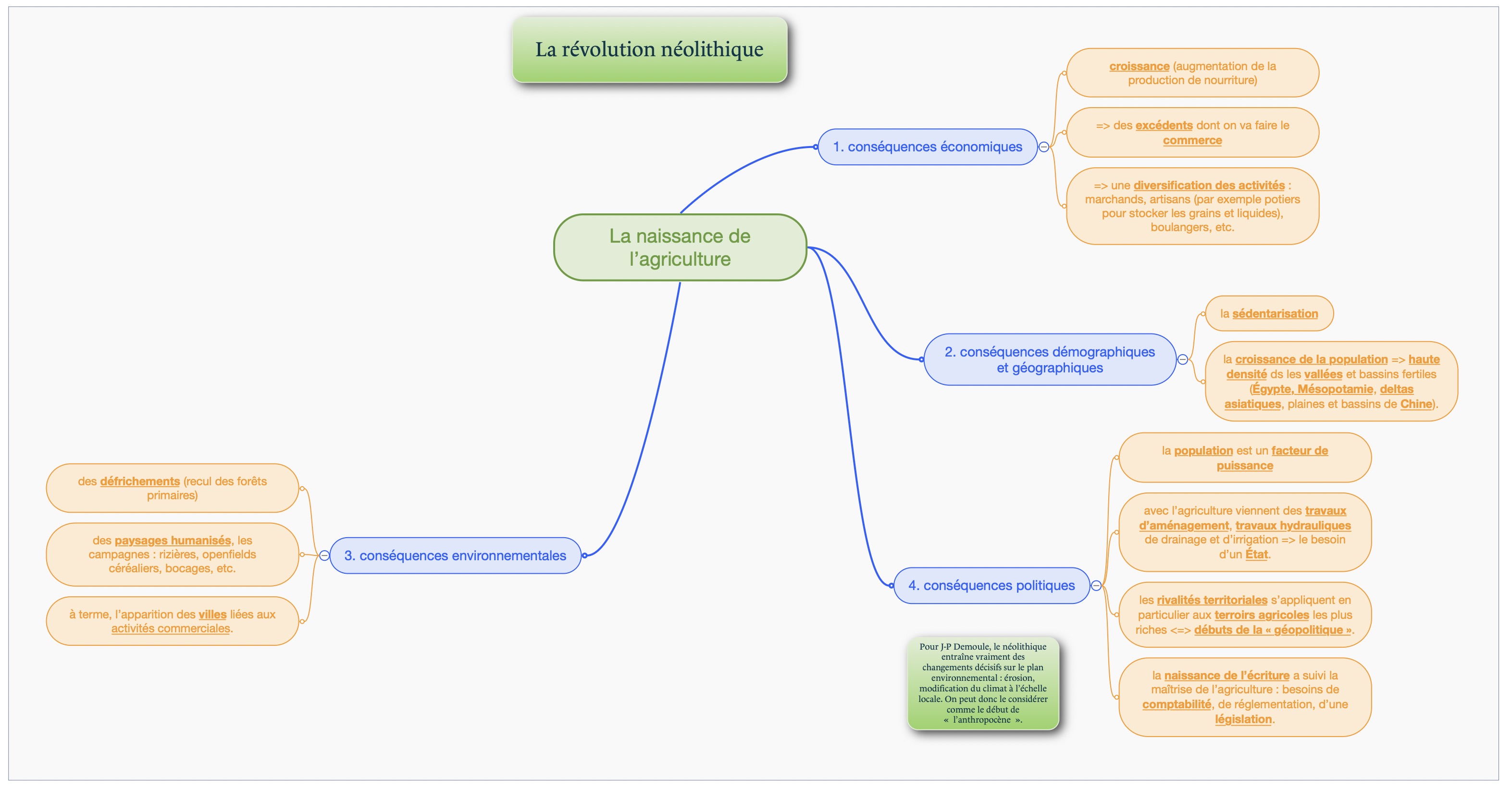

B. Le rôle des individus et des sociétés dans l’évolution des milieux : « révolution néolithique » et « révolution industrielle », deux ruptures ?

❑ Une question actuelle : depuis la fin du XXe siècle, on s’interroge sur l’impact des activités humaines sur l’environnement à l’échelle mondiale. Dans les années 1970, on a une prise de conscience [ 1972, le rapport du MIT sur « les limites de la croissance »]. En 1995, Paul Crutzen, un chimiste, propose d’appeler « anthropocène » l’époque actuelle. Ce serait l’époque où les activités humaines commencent à déterminer l’évolution de l’environnement (climat inclus). La not° est en débat, puisqu’elle évoque la série des temps géologiques, alors que Crutzen n’est pas géologue. Les géologues appellent holocène la période actuelle, qui fait partie de l’ère quaternaire. Autre quest° : quand commence l’anthropocène ? Avec la rév° industrielle ? Ou bien, dans un temps plus long, au néolithique ?

➪ Cf. page 342 du livre sur « la révolution néolithique »

Mercredi 17 septembre 2025

❑ La rév° industrielle : à partir du XVIIIe siècle, le recours aux énergies fossiles devient massif. 1769 : la machine à vapeur de James Watt. Autour du charbon et de la machine à vapeur, acompagnés des chemins de fer, se développent des marchés ⇒ une croissance rapide. Le pic d’utilisation du charbon n’a tjs pas été atteint en 2025. L’urbanisation se généralise ds les pays industrialisés : en 1851, la majorité des Anglais sont déjà des citadins ; cette proportion est atteinte en 1881 en Allemagne et en F en 1931. Les contemporains sont partagés entre l’admiration pour le progrès (Jules Verne) et ceux qui s’inquiètent des inégalités sociales (l’historien Jules Michelet, ou encore Tocqueville, qui est partagé entre les deux attitudes). En Angleterre, Dickens décrit la ville industrielle comme un paysage de cauchemar dans Hard Times (1854). Il prend pour exemple « Cokeville », inspirée de Manchester, la ville de l’industrie textile. Il insiste sur les différentes formes de pollution (de l’air, de l’eau, sonore) et sur l’aliénation des ouvriers par un travail répétitif et mal payé, avec un habitat insalubre qui les expose à la tuberculose (Cf. ci-dessous).

A plus long terme, les effets de la pollution par le charbon augmentent : ce sont les smogs (fog+smoke). Le ppal est le Grand smog de Londres en 1952. ⇒ 1956 : les premiers Clean air acts, une législation destinée à combattre la pollution atomosphérique. Aujourd’hui, certaines villes industrielles chinoises connaissent plusieurs mois de smog par an (jusqu’à 4 mois, Cf. cette émission du Dessous des cartes de novembre 2015 : Les Chinois étouffent).

Vendredi 19 septembre 2025

Cette séance a été principalement consacrée aux oraux.

LIRE : L'article de Paul J. Crutzen, chimiste néerlandais, spécialiste de la couche d'ozone, inventeur de la notion d'anthropocène en 1995, « La géologie de l'humanité : l'Anthropocène », dans la revue Écologie et politique, n°34 (2007). Voir aussi la présentation de la notion d'anthropocène sur le site de Géoconfluences.

ÉCOUTER : l'historien des sciences Jean-Baptiste Fressoz dans une émission de France Culture, « Peut-on parler d'anthropocène ? » le 13 juin 2014.

Lundi 22 septembre 2025

➣ Devoir de type étude critique sur l'environnement le lundi 29 septembre. Durée : 2 heures.

© Hachette

L’anthropocène

❑ notion récente (1res occurrences : vers 1995 ; 2000, un article de Crutzen).

Déf° : l’époque où les activités humaines commencent à avoir un impact sur l’environnement à l’échelle mondiale (globale) ? Dès le néolithique ? Ou après la rév° industrielle ?

❑ Malgré les transformations induites par la révolution néolithique, c’est seulement avec la rév° industrielle, à partir du XIXe siècle, avec une intensification au cours du XXe siècle, que des phénomènes planétaires, comme le réchauffement climatique, apparaissent clairement. C’est seulement rétrospectivement que le néolithique apparaît comme une rév° environnementale.

❑ J-B Fressoz insiste sur l’ancienneté de la prise de conscience des problèmes environnementaux. Il remonte aux Lumières, une époque où James Watt dépose le brevet de la machine à vapeur (1784), mais où les naturalistes Buffon et Linné conçoivent déjà l’environnement comme un système où l’interaction entre l’humanité et la nature a tte sa place.

❑ Il insiste aussi sur la permanence des sources d’énergie, par exemple le charbon dont l’utilisation n’a tjs pas atteint son pic. <=> le dépassement des énergies fossiles risque d’être plus compliqué que prévu. Sur l’anthropocène, les géologues sont sceptiques (ils ne sont pas à l’origine du concept). Fressoz rappelle que les géologues ont souvent eu partie liée avec la prospection minière et les énergies fossiles.

Dernière remarque : l’anthropocène est devenu un lieu commun de la communication et de l’information. Son emploi est massif, souvent peu rigoureux. Fressoz rappelle que la sphère de l’information numérique, particulièrement énergivore, est davantage une partie de la crise environnementale qu’une réponse à cette crise.

➙ Nous passons ensuite à l'axe 2.