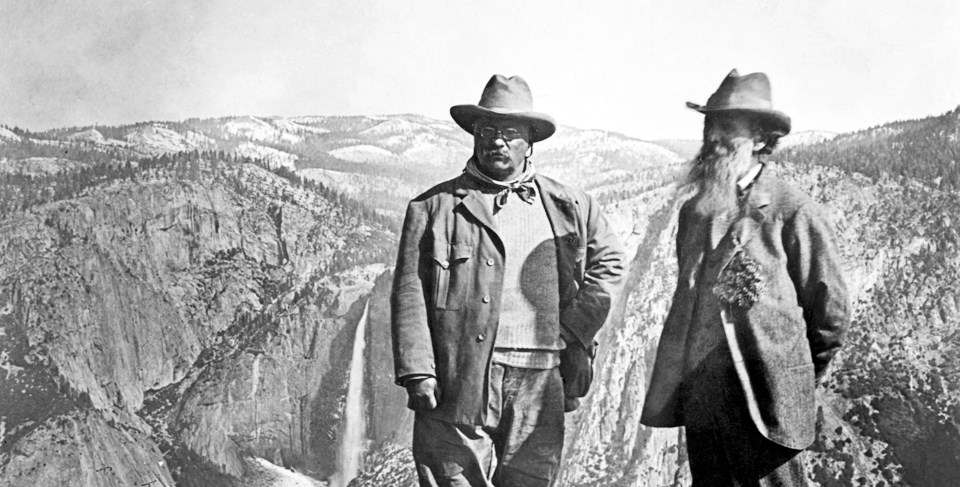

En 1903, Theodore Roosevelt (à gauche), président des États-Unis de 1901 à 1909, accompagne l'ingénieur et géologue John Muir (à droite) sur le sommet de Glacier Point (2199m), un point de vue qui domine de 975m la vallée de Yosemite en Californie. John Muir (1838-1914), par ses écrits et son activisme, avait été à l'origine de la création du parc national du Yosemite en 1890. L'image pourrait faire croire que Roosevelt entendait suivre la voie d'une «préservation» radicale que proposait Muir. Cependant, Theodore Roosevelt, dont la présidence marque aussi l'avènement de la puissance américaine et d'une politique impérialiste, donna plutôt raison aux solutions plus pragmatiques préconisées par Gifford Pinchot (1865-1946), ingénieur forestier, partisan d'une politique de «conservation», c'est-à-dire d'une utilisation raisonnée des ressources naturelles.

Thème 5 : l'environnement entre exploitation et protection : un enjeu planétaire.

Vendredi 3 octobre 2025

Étude conclusive | Les États-Unis et la question environnementale : tensions et contrastes.

A. L’environnement aux États-Unis : entre protection de la nature, exploitation des ressources et transformation des milieux depuis le XIXe siècle ; les rôles respectifs de l’État fédéral et des États fédérés.

Lundi 6 octobre 2025

➪ Écouter: l'émission de France Culture «Les parcs nationaux américains» du 21 octobre 2015, présentée par Jean Lebrun, avec l'historien François Brunet (1960-2018).

➪ Voyez également l'article lié à l'émission. Vous disposez aussi des notes sur l'émission (poly distribué en classe).

➪ Lire: un article de la Revue forestière (n°1, 2015), «Redécouvrir Gifford Pinchot (1865-1946)». Et aussi (en anglais), une évocation de la vie de Gifford Pinchot, autour de son action à la tête de l'United States Forest Service (USFS).

❑ Les E-U sont un pays neuf, créé à partir du XVIIe siècle par l’immigration européenne ⇒ le sentiment d’un monde nouveau et d’une nature vierge. Par exemple le Niagara décrit par Chateaubriand dans Atala ou les Mémoires d’Outre-tombe. C’est la “wilderness” : une nature intacte, vue par les colons américains comme un don de Dieu, l’image du paradis terrestre. ⇔ l’idée de la “Manifest destiny” (destinée manifeste), selon laquelle les E-U ont vocation à montrer l’exemple au monde, à être un modèle. C’est une justification de l’hégémonie pour les nationalistes américains à partir de la fin du XIXe siècle. Un exemple : Theodore Roosevelt (TR), président de 1901 à 1909, et qui généralise la création des parcs nationaux. TR a aussi été le président impérialiste par excellence.

➪ LIRE : Le document montré en classe sur le territoire américain vu par le cinéma, des Raisins de la colère de John Ford (1940, d'après le roman de Steinbeck) à Zabriskie Point de Michelangelo Antonioni (1970), en passant par Vertigo d'Alfred Hitchcock (1958) – la scène dans la forêt de séquoias des Muir Woods.

La vallée du Yosemite vue par le peintre Albert Bierstadt (1830-1902) en 1865. L'année précédente, la vallée avait été préservée par la création d'un parc régional, décidée par Abraham Lincoln alors que la Guerre de Sécession (1861-1865) n'était pas encore terminée. En 1890, le Yosemite devint un parc national, le 3e après le Yellowstone en 1872 et le Sequoia national park (également en 1890).

Mercredi 8 octobre 2025

➙ Nous commençons par la correction du devoir № 1.

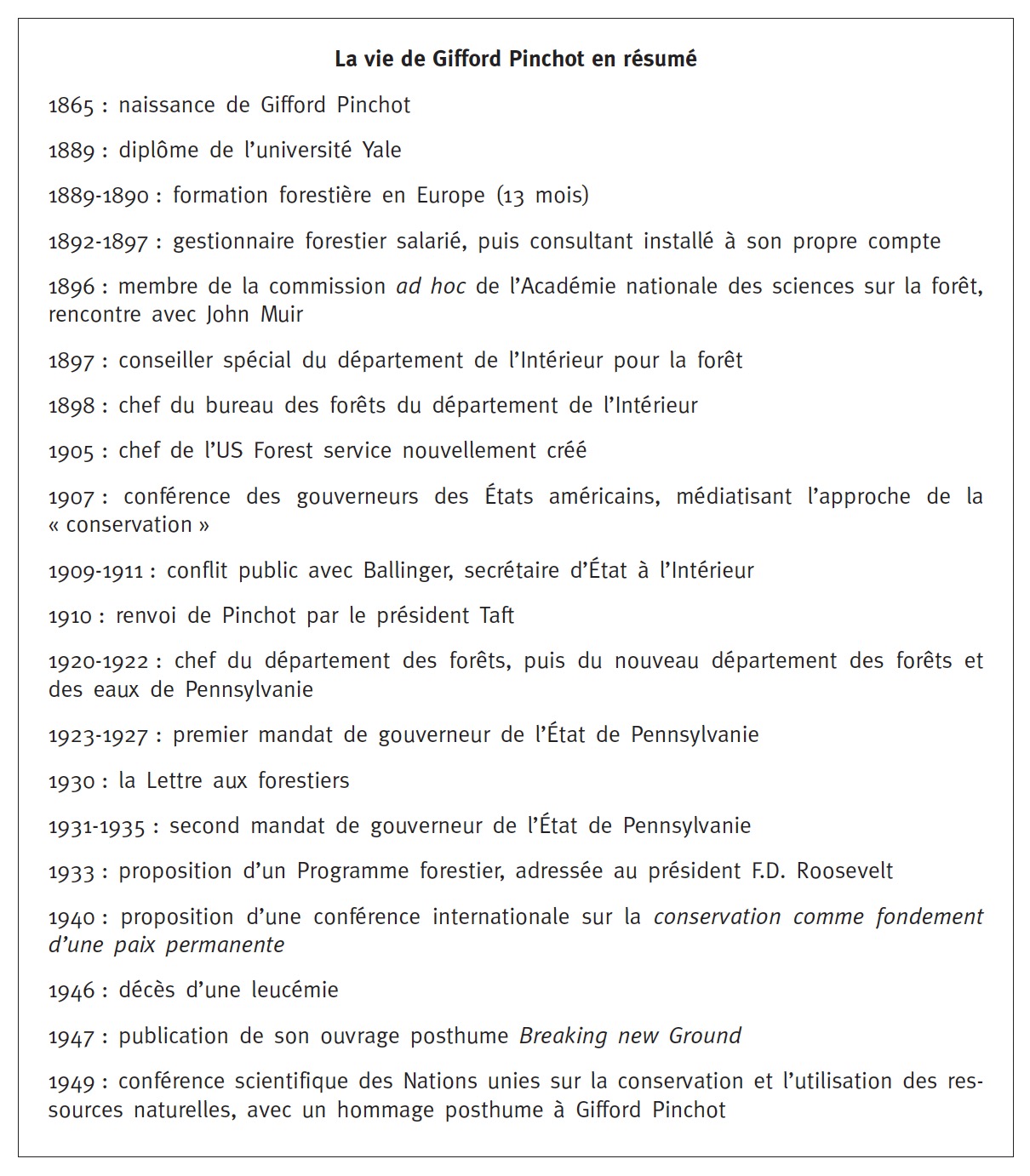

Utiliser une biographie : Gifford Pinchot, fondateur de l'US Forest service.

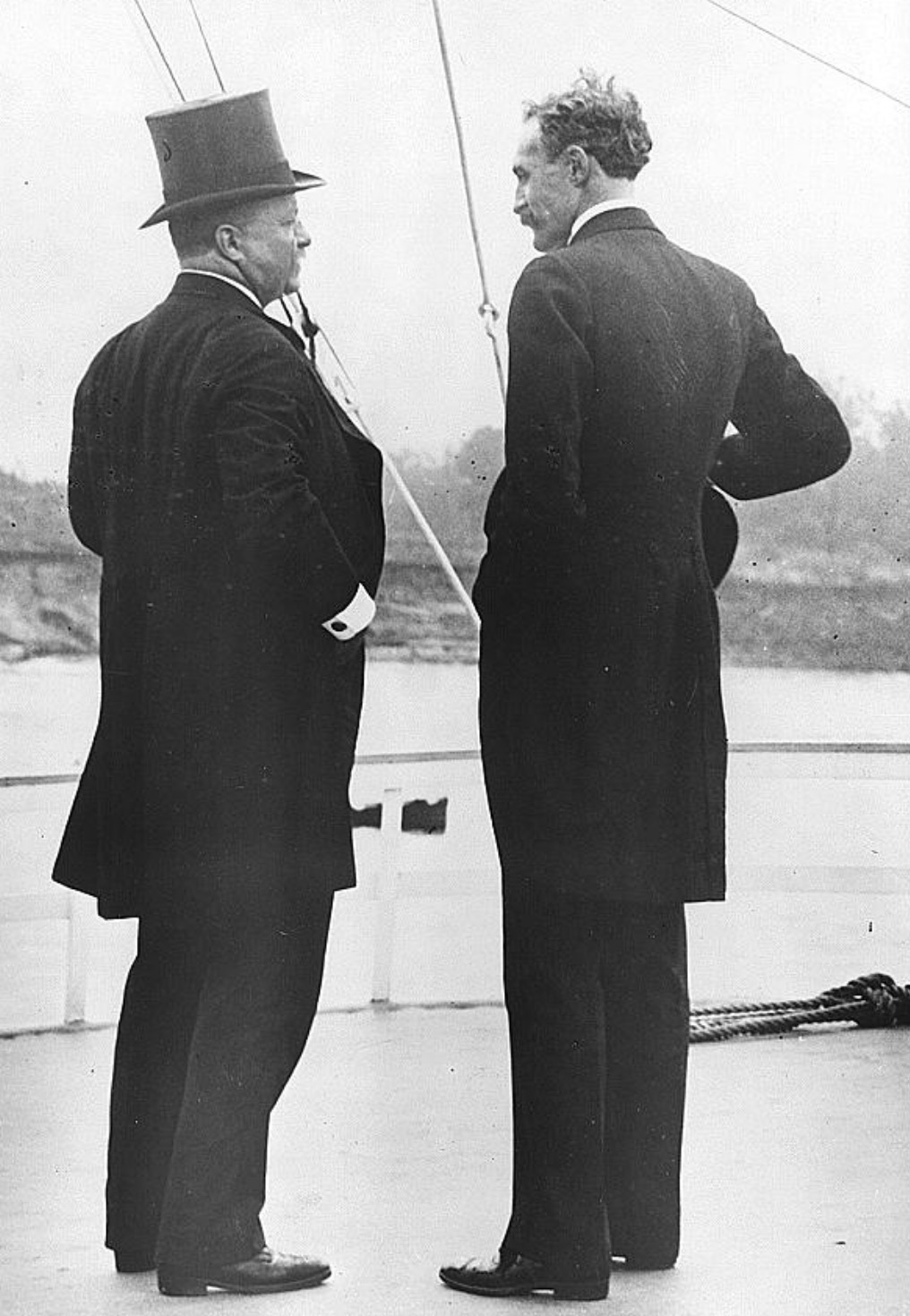

Un forestier proche du pouvoir : Gifford Pinchot, chef du US Forest Service, en conversation avec le président Theodore Roosevelt en 1907. On pourra faire la comparaison avec la photographie présentée en haut de page, montrant le président en compagnie de John Muir.

D'après l'article de la Revue forestière cité plus haut.

❑ Une vie contemporaine de la montée en puissance des États-Unis : il naît l'année où finit la Guerre de Sécession (1865). À sa mort, la 2e Guerre mondiale vient de se terminer : les États-Unis sont devenus une puissance mondiale.

❑ Des origines privilégiées : Pinchot est issu d'une bourgeoisie aisée. C'est un patricien, ce que montrent ses études dans la prestigieuse université de Yale, sa formation en Europe (en particulier à Nancy, en Lorraine, ce qui le met au contact de l'héritage de Colbert dans la gestion des forêts) puis sa carrière politique. La chronologie ne mentionne pas un passage important : à son retour d'Europe, il devient l'intendant forestier des Vanderbilt, une des plus grosses fortunes américaines de l'époque.

❑ Pinchot est un penseur de l'environnement. Sa rencontre avec John Muir est fondamentale. À la politique de préservation (intégrale) proposée par Muir qu'il rencontre en 1896, Pinchot va opposer la conservation, c'est-à-dire un compromis entre préservation et exploitation, plus réaliste sur les plans économique et politique.

❑ C'est aussi un homme d'État, qui occupe d'importantes responsabilités à partir de 1897. La période décisive est la présidence de Theodore Roosevelt (1901-1909), puisque c'est en 1905 que Pinchot devient le premier chef de l'US Forest Service (USFS). Pinchot a donc réussi à émanciper la gestion forestière du ministère de l'Intérieur dont elle dépendait jusque-là. Il impose le choix de la conservation en 1907 (ce qui va entraîner la rupture avec Muir). Mais il est disgracié peu après par le successeur de Roosevelt, Taft. Il reste un personnage respecté, gouverneur de Pennsylvanie, un État important, à deux reprises (1923-1927 et 1931-1935). Nous ne savons pas dans quelle mesure Franklin Roosevelt a suivi ses propositions en 1933, au moment du New Deal.

❑ Enfin, les réflexions de Pinchot ont eu une portée internationale, que l'on peut qualifier de géopolitique : ses propositions de 1940 associent la possibilité d'une paix mondiale à la politique environnementale de conservation qu'il recommandait depuis les années 1900. Et en 1949, trois ans après sa mort, l'ONU récemment créée rend hommage à Pinchot lorsqu'elle commence à travailler sur l'exploitation et la conservation des ressources.

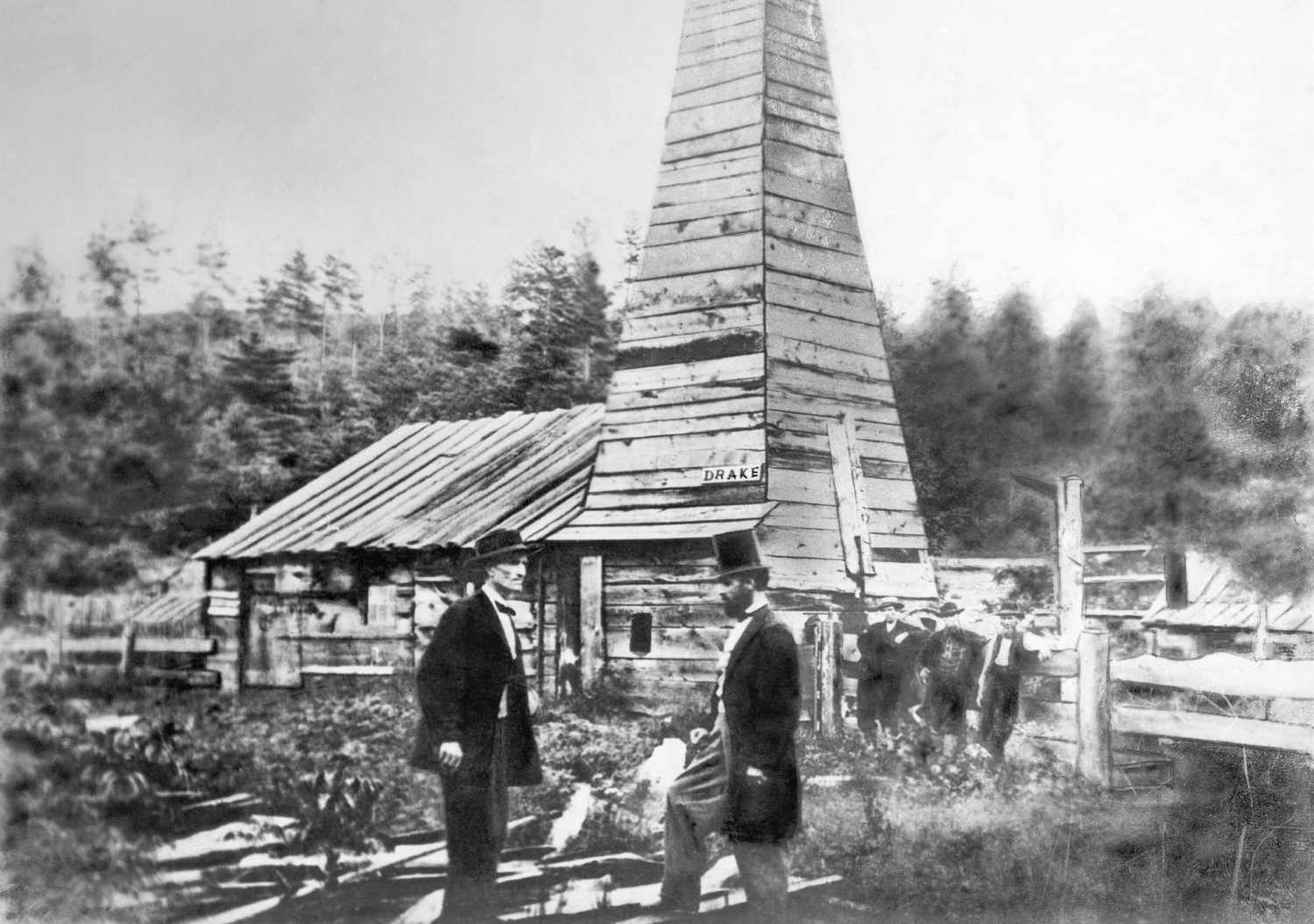

Le point de départ de l'exploitation du pétrole aux États-Unis : en 1859, le premier puits de pétrole foré par Edwin Drake (à droite) dans le nord-ouest de la Pennsylvanie.

L'exploitation pétrolière : un exemple d'atteinte à l'environnement

❑ Les E-U ont aussi développé une exloitation intensive des ressources naturelles, dont témoigne l’industrie pétrolière. 1859 : Drake fore le 1er puits de pétrole en Pennsylvanie. 1870 : Rockefeller fonde la Standard Oil qui va devenir un trust pétrolier.

La Standard Oil vue comme une pieuvre dans un dessin d'Udo Keppler en 1904. Elle étend son influence jusque dans les organes du pouvoir : elle a déjà saisi le Congrès et menace la Maison Blanche. Le développement tentaculaire de l'entreprise de Rockefeller a suscité des inquiétudes croissantes. En 1914, la législation antitrust impose le démantèlement de la Standard Oil en plusieurs sociétés indépendantes.

Vendredi 9 octobre 2025

❑ D’autres compagnies comme Chevron, Exxon, Mobil, Gulf Oil, aboutissent à un oligopole du pétrole. Dès 1930, les pétroliers américains prennent pied en Arabie Saoudite (passage à l’échelle mondiale). C’est en 1944 qu’est créée l’Aramco (l’Arab American oil company), entreprise américano-saoudienne. Pendant la guerre, Roosevelt rencontre le roi saoudien sur l'USS Quincy (14 février 1945), qui avait jeté l'ancre dans les Lacs Amers, dans le canal de Suez. ⇔ c’est l’origine d’une relation compliquée, qui va jusqu’au Onze-septembre et au-delà.

Pacta sunt servanda

➙ « Il faut respecter les traités », ou bien « les traités sont faits pour être respectés ». En l'occurrence, la formule s'applique mal à la rencontre du Quincy, puisqu'il s'agit d'un accord informel, aucun document n'a été produit ni signé. Mais le fait est que l'alliance entre les États-Unis a été scellée pendant la Seconde guerre mondiale, et qu'elle tient toujours, malgré l'accident majeur que furent les attentats du 11 septembre 2001, fomentés par le terroriste islamiste saoudien Oussama Ben Laden.

La formule pacta sunt servanda a une valeur toute relative, puisque l'histoire montre que bien des traités ont été violés ou dénoncés (on annonce qu'on ne les respectera plus). Elle signifie cependant qu'un État qui ne tient pas ses engagements perd en crédibilité, avec toutes les conséquences néfastes que cela peut impliquer. En règle générale, il est préférable de respecter les traités.

Une publicité pour l'Oldsmobile 98 en 1971. Cette voiture, produite par la marque milieu de gamme de la General Motors, est vendue en utilisant, comme souvent à l'époque, des clichés sexistes. Elle est motorisée par un V8 très gourmand en carburant. Les deux chocs pétroliers des années 1970 vont condamner les « belles américaines ». Comme les Big Three (GM, Ford et Chrysler) s'avèrent incapables de s'adapter au changement, ce sont les Japonais qui vont envahir le marché américain avec des voitures plus économiques et d'une meilleure qualité de fabrication que celles des constructeurs américains. Sur le haut de gamme, ce sont les Allemands (BMW, Porsche, Mercedes-Benz, Audi et même Volkswagen) qui marquent des points en Amérique.

❑ Une civilisation de l'automobile se développe. Henry Ford produit en grande série la Ford T à partir de 1908. Elle est construite à la chaîne, ce qui permet d'abaisser les coûts (la méthode dite « fordiste »). Après la 2e GM, la motorisation de l'Amérique s'accélère. 1959 : Eisenhower lance le programme des interstate highways, un réseau d’autoroutes, complété par des autoroutes urbaines (freeways) qui entraîne l’expansion de la suburbia, autrement dit des banlieues pavillonnaires, accessibles uniquement par l’automobile (avant, c’était l’époque des trains, des tramways).

⇒ l’époque des « belles américaines », des berlines imposantes, à la forte consommation de carburant (gas guzzlers).

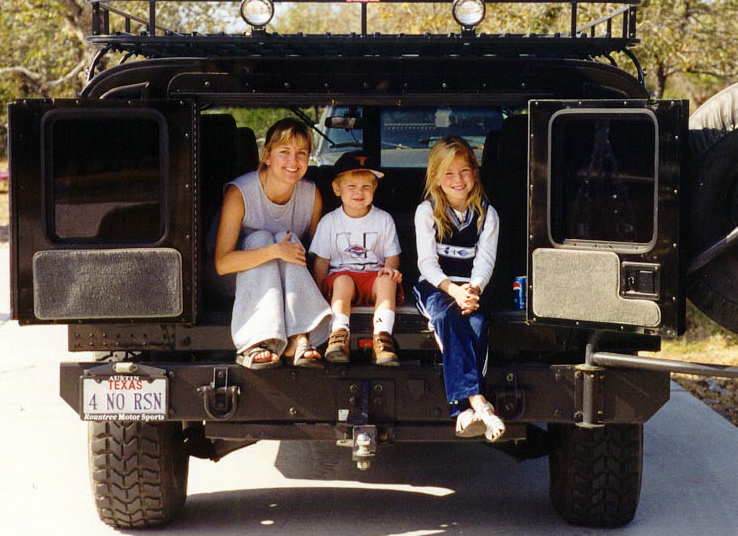

Une photographie des années 1990 publiée dans le National Geographic magazine. Elle illustre la difficulté à remettre en cause le modèle américain. Les SUV (Sport utility vehicle) remplacent les berlines des années 1950-1970. On voit ici une jeune mère de famille texane, manifestement fortunée, avec ses deux enfants dans son Hummer, la version civile du véhicule militaire tout-terrain de l'US Army. Très lourd, toujours motorisé par un puissant V8, l'engin est encore plus polluant. L'article du National Geographic révèle des détails touchants : la partie arrière refermée et remplie d'eau se transforme en piscine pour la plus grande joie des enfants. Et la mère de famille se sent davantage en sécurité : “Whatever I bump into, I win”, déclare-t-elle aux journalistes.

Lundi 13 octobre

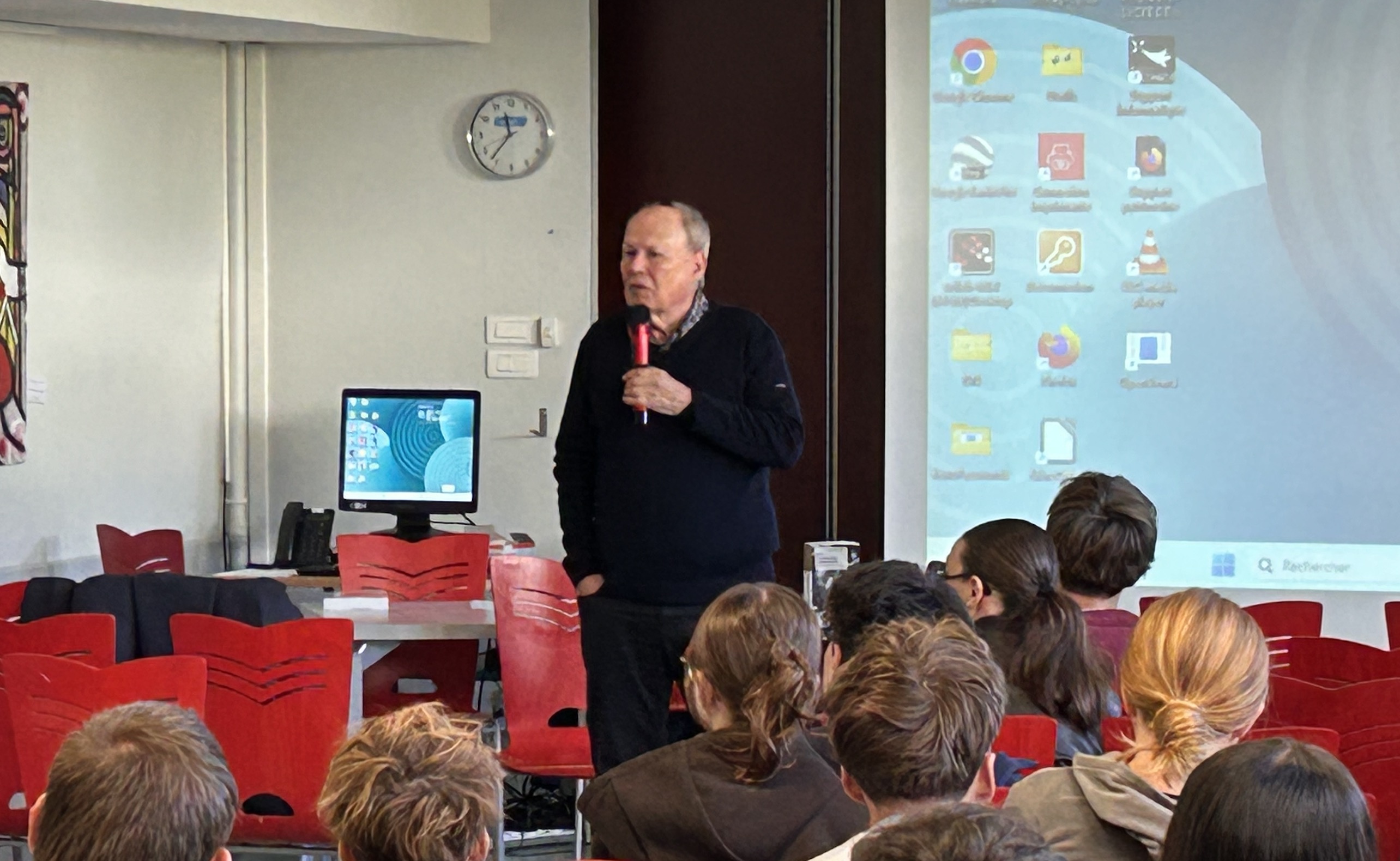

Séance en salle polyvalente : rencontre avec l'historien Jean-Yves Guengant, ancien proviseur du lycée (2004-2015). Il vient nous parler de son dernier livre, Le Kommando de Landerneau (éditions Skol Vreiz, 2025), sur les auxiliaires bretons de la Wehrmacht pendant l'été 1944, juste avant la libération de la Bretagne par les Américains. Thèmes du programme : histoire et mémoires des conflits, la guerre et la paix, mais aussi l'environnement, car Jean-Yves Guengant est aussi un citoyen engagé, qui a connu les débuts de l'écologie politique en Bretagne. Voir sa notice sur le Maitron en ligne.

L'après-midi, nous avons poursuivi l'étude conclusive du thème 5.

Les années 1970 sont, là encore, un tournant, parce que :

- les chocs pétroliers de 1973 et 1979, le 1er à cause de la guerre israélo-arabe du Kippour (octobre 1973). ⇒ la fin du pétrole à bon marché, puisque les pays arabes de l’OPEP doublent le prix du brut pour punir les Occidentaux de leur soutien à Israël. C’est une des causes de la fin des Trente glorieuses. Le second choc pétrolier est dû à la rév° islamique d’Iran en 1979. Nouveau doublement du prix du pétrole ⇔ fin du pétrole à bon marché. ⇒ aux E-U, des modèles plus petits s’imposent, principalement japonais, plus économiques et meilleur marché, tout en étant de meilleure qualité.

- les mentalités évoluent (un peu) : en 1970, le président Nixon (républicain) crée l’EPA (Environment Protection Agency). Jimmy Carter (démocrate, pdt de 1977 à 1981) est le 1er à avoir une politique d’économies d’énergie. Une évolution qui tient aussi, au-delà du prix du pétrole, à la découverte des pluies acides qui dévastent les forêts des pays industrialisés. C’est aussi l’époque des grandes marées noires (Amoco Cadiz, 1978). Et en 1979, l’accident nucléaire de Three Mile Island sape la confiance dans le nucléaire civil (arrêt du programme américain). Ronald Reagan, élu en 1980, revient à une politique de consommation élevée. A son élection, il envisage de supprimer l’EPA.

- le changement décisif est apporté par les attentats du 11 septembre 2001, organisés par un Saoudien. Oussama Ben Laden est un islamiste saoudien, employé par la CIA pour lutter contre les Soviétiques en Afghanistan dans les années 1980.

⇒ une politique américaine pour limiter la dépendance au pétrole importé. Elle repose plus sur une relance de la production nationale que sur des économies d’énergie. Le ppal mode nouveau d’exploitation concerne les gaz de schistes (tirés des schistes bitumineux) et extraits par fracturation hydraulique (injection d’eau à haute pression). Au cours des années 2010, les E-U redeviennent autosuffisants en pétrole (ils avaient cessé de l’être au début des années 1960). La réélection d’Obama en 2012 avait été facilitée par le boom du gaz de schiste (1 million d’emplois créés).

Accessoirement, la politique de George W. Bush en Irak (guerre de 2003) visait aussi à contrôler le 2e producteur du Moyen Orient. - L’Iran regorge de pétrole. En 1953, le Premier ministre Mossadegh nationalise le pétrole, portant atteinte aux intérêts anglo-américains. ⇒ le coup d’État qui le renverse est fomenté par la CIA. Les E-U mettent en place le shah, qui est à son tour renversé par la rév° islamique de Khomeiny en 1979. Celle-ci est religieuse, mais aussi nationaliste, en réaction à l’impérialisme américain. C’est tjs ce qui pousse aujourd’hui l’Iran à vouloir la bombe atomique. Les tensions graves avec l’Iran sont donc liées à la politique pétrolière et à l’impérialisme américains.

- à l’échelle régionale, les Américains ont été sensibilisés aux marées noirs par la catastrophe de l’Exxon Valdez (Alaska, 1989). En 2010, la catastrophe de la plate-forme Deepwater Horizon ds le Golfe du Mexique (avril 2010) crée aussi une pollution énorme. La mobilisation contre le fracking (fracturat° hydraulique) gagne également du terrain, sans pour autant remettre en quest° cette technique.

mercredi 15 octobre

➪ VOIR sur Pearltrees, dossier Géopolitique Terminales, l'extrait de 15 minutes sur John Muir, Theodore Roosevelt et l'affaire du viaduc de Hetch Hetchy sur la rivière Tuolumne.

B. Les États-Unis et l’environnement à l’échelle internationale (État, firmes transnationales, ONG…).

➣ Problématique : les E-U sont souvent critiqués pour leur modèle énergivore aux conséquences écologiques désatreuses, mais ils sont aussi un modèle, y compris sur le plan environnemental avec les parcs nationaux.

⇒ des contradictions, entre des moments où les E-U font obstacle aux tentatives de préservation, et d’autres où ils jouent un rôle moteur.

Souveraineté, souverainisme

❑ La souveraineté est une notion politique fondamentale. Elle désigne le pouvoir de décision indépendant (c'est le sens de souverain) d'une communauté politique, qui n'a de compte à rendre à personne.

❑ Le souverainisme est l'idéologie de la souveraineté, qui tend à faire de celle-ci une priorité, voire un absolu.

❑ Or, il existe des situations historiques où des compromis sont nécessaires. Le thème de l'environnement en est un exemple, puisque les enjeux sont planétaires et supposent des compromis entre les États souverains. À l'époque de la mondialisation, les États sont de plus en plus interdépendants – une idée qui est au cœur des travaux du politiste Bertrand Badie, sociologue des relations internationales et professeur émérite à Sciences Po.

❑ Le souverainisme américain s'enracine dans l'idée que les Américains ont quitté l'Europe pour fonder une communauté politique meilleure. D'où l'idée de séparation et l'isolationnisme : George Washington, le premier président, parlait de “non entanglement”. Il ne fallait pas que les États-Unis soient empêtrés dans les affaires du Vieux continent. C'est pourquoi le Congrès est resté hostile à des engagements contraignants en matière de sécurité collective ou de climat, mais aussi en ce qui concerne le droit de la mer, comme nous le verrons dans le thème « espaces et océans ».

❑ C'est une question de souveraineté : les E-U répugnent à s’engager dans des politiques internationales contraignantes. Or, la question de l’environnement est planétaire, elle suppose un cadre multilatéral. ⇒ Le souverainisme américain s’est opposé, et s’oppose encore aux engagements multilatéraux.

Ex : le Congrès refuse de ratifier le traité de Versailles (qui incluait la SDN, élément de sécurité collective) en 1919.

En 1997, le Congrès, républicain comme en 1919, refuse de ratifier le protocole de Kyoto.

⇒ un affaiblissement du protocole, malgré l’engagement énergique du vice-président Al Gore. Celui-ci obtient en 2007 le prix Nobel de la paix pour son engagement contre le réchauffement climatique, illustré par le film Une vérité qui dérange. Mais Al Gore a été battu (de justesse) dans l’élection de 2000 par le climatosceptique George W. Bush, issu d’une famille qui s’est enrichie dans l’industrie pétrolière au Texas.

On retrouve ces tensions lors de la COP 21 en 2015 : Obama signe, mais le Congrès aurait-il ratifié ? En 2016, l’élection de Trump est immédiatement suivie du retrait américain de l’accord de Paris.

Cependant, à l’échelle des États de l’Union, et des villes, certaines collectivités décident de respecter l’accord. L'attitude des E-U sur les questions environnementales doit donc être évaluée à différentes échelles du pouvoir, dont les décisions sont souvent discordantes, ce qui est une caractéristique du fédéralisme américain.

Vendredi 17 octobre

❑ Les revirements des États-Unis dans la diplomatie environnementale ont permis à la Chine de se poser en puissance responsable. La Chine, pour laquelle l'environnement est aussi un enjeu de politique intérieure, peut en tirer parti pour affirmer un soft power que le régime chinois était a priori peu susceptible de développer. Inversement, les États-Unis pourraient en tirer les leçons et revenir dans le cadre multilatéral s'ils estimaient que cela sert finalement leur intérêt national.

❑ Par ailleurs, la société civile s’organise donc pour défendre la cause environnementale : à l’échelle des villes, de certains États, des ONG (Greenpeace), ou encore Hollywood.

Ex : Arnold Schwarzenegger, ancien acteur, ancien gouverneur de Californie, fondateur de l’association R20 (“Regions for climate”) participe à la COP 21.

VOIR une présentation de l'association R20 sur le site de la Fondation Jean Jaurès [7'13"]. On notera que R20 est organisée à partir de l'échec de Copenhague en 2009, pour répondre aux critiques formulées par les pays du Sud contre ceux du Nord, autour de la question de la « dette climatique » (l'idée que les pays du Nord, considérés comme responsables du réchauffement, auraient une dette à payer). R20 réunit des régions riches du Nord qui financent des projets de développement durable dans les pays du Sud.

❑ Les FTN américaines, pour des raisons de communication, développent un discours concernant leur engagement pour le climat. Apple prétend être un modèle, avec (soi-disant) 100% de leur stockage cloud utilisant des énergies renouvelables (solaire notamment).

Une affirmation difficile à vérifier. Ce qui est sûr est que la compagnie, comme ses concurrentes, utilise du cobalt extrait au Congo par des enfants pour le compte de sociétés chinoises. Autre problème : l’exploitation de l’étain en Indonésie, dans des carrières dangereuses (avec une main d’œuvre économique, infantile) ou bien en mer, en dynamitant des coraux.

Conclusion :

❑ L’environnement est un thème permanent de l’histoire américaine. Il joue aux différentes échelles politiques des E-U.

❑ Les E-U ont un rôle fondamental ds la diplomatie environnementale, qui correspond à leur statut de grande puissance. D’où le problème de leurs revirements successifs, comme on l’a vu depuis le protocole de Kyoto puis l’accord de Paris.

Lundi 3 novembre

Nous commençons cette séance de rentrée par des révisions sur la conclusion du thème 5, avant de passer au thème 2.