En 1633, Galilée (1564-1642) est jugé pour hérésie par la Congrégation du saint-Office, qui lui reproche sa conception héliocentrique de l'univers (le soleil est au centre du système et les planètes tournent autour de lui) au lieu de la conception officielle géocentrique (qui mettait la Terre au centre). Peinture de Joseph-Nicolas Robert-Fleury (1847), Paris, Musée du Louvre.

9 mai 2025

Histoire – Dynamiques et ruptures dans les sociétés des XVIIe et XVIIIe siècles

1 | Les Lumières et le développement des sciences

➣ Comment l'esprit scientifique progresse-t-il dans l'Europe des XVIIe et XVIIIe siècles ; avec quelles conséquences ?

➣ VISITER l'exposition en ligne L'Esprit des Lumières sur le site de la Bibliothèque nationale de France.

❑ Le procès de Galilée (1633) montre à la fois le progrès des connaissances scientifiques à partir de l’observation et de l’analyse des expériences. Galilée observe que Vénus tourne autour du soleil, et pense que toutes les planètes font de même. Le système est donc héliocentrique et non géocentrique.

❑ Il montre aussi les résistances. L’Église ne manque pas d’intérêt pour les sciences : le pape Urbain VIII a lu les livres de Galilée, mais il ne pense pas pouvoir remettre en question l’Écriture, surtout après le schisme protestant. Galilée est donc condamné, mais pas à mort. Ses œuvres sont mises à l’index (censurées). Lui-même, pour sauver sa vie, abjure ses thèses héliocentriques.

René Descartes (1596-1650), mathématicien et philosophe français, publie en 1637 le Discours de la méthode, dans lequel il définit les conditions de possibilité d'une méthode scientifique fondée sur le doute critique en vue d'acquérir « un savoir absolument certain ». Descartes parcourt l'Europe, il est au courant des travaux de Galilée. Un esprit cartésien est un esprit logique, attaché à la clarté.

❑ Le Français Descartes (1596-1650) met au point une méthode scientifique. Comme Galilée, il privilégie l’analyse critique des observations (la démarche expérimentale). Il énonce le projet de l’humanité moderne : « devenir maîtres et possesseurs de la nature ». Autrement dit, il voit que le progrès scientifique augmentera les possibilités de la technique. C’est une révolution intellectuelle.

Le projet cartésien :

maîtriser le monde par la science.

« Au lieu de cette philosophie spéculative qu'on enseigne dans les écoles, on en peut trouver une pratique, par laquelle, connoissant la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux, et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connoissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. »

Descartes, Discours de la méthode.

Isaac Newton (1642-1727).

❑ L’Anglais Isaac Newton publie en 1687 sa théorie de la gravitation universelle : les mêmes lois expliquent la chute des corps sur Terre (déjà étudiée par Galilée) et le mouvement des corps célestes. Newton a aussi lu Descartes qu’il admire. Newton avait le plus grands respect pour les savants qui l’avaient précédé : j’ai réussi, disait-il, parce que j’étais monté sur les épaules de géants.

12 mai 2025

➣ Correction du devoir donné le lundi 5 mai (étude critique : Louis XIV ; l'almanach royal de 1682 ; lettre de Vauban à Louvois en 1689.

➣ VOIR : l'interview d'Isaac Newton (comment est-ce possible ?) par la mathématicienne Amandine Aftalion sur le site du CNRS.

❑ Newton n’a jamais quitté l’Angleterre. Mais il a été en contact avec toute l’Europe (en latin surtout). Sa formation, puis son enseignement, ont été accomplis à l’université de Cambridge dans les années 1660 à 1700. Il est anobli en 1705, signe que sa contribution au prestige de l’Angleterre était reconnue.

❑ Au XVIIe siècle, les universités (héritées du Moyen Âge) se développent. En France, l’État crée des académies pour encourager le progrès des sciences. L’académie royale des sciences est fondée par Colbert en 1666. Elle accueille les astronomes Cassini et Huygens ; Louis XIV fait construire l’observatoire de Paris. La science est donc devenu un enjeu politique.

Colbert présente à Louis XIV les membres de l'Académie royale des sciences en 1667. Celle-ci avait été créée un an plus tôt. Les sciences apparaissent d'abord comme un moyen d'augmenter le prestige de la monarchie, mais aussi, à terme, comme une perspective de puissance. Colbert compte sur les sciences pour produire des perfectionnements techniques qui serviront sa politique mercantiliste, dont le but est d'augmenter la production de richesses dans le royaume et d'y attirer le plus possible de métal précieux.

La liseuse de Fragonard (1770). Washington, National Gallery of Art. Le siècle des Lumières est aussi une époque d'émancipation pour les femmes, qui lisent et écrivent, animent des salons littéraires, philosophiques et scientifiques. Voyez dans l'exposition de la BnF la figure d'Émilie du Châtelet (1706-1749), grande intellectuelle et femme passionnée. A lire également, la page consacrée à Mme du Châtelet sur le site EHNE (Écrire une Histoire Nouvelle de l'Europe) de la Sorbonne.

15 mai 2025

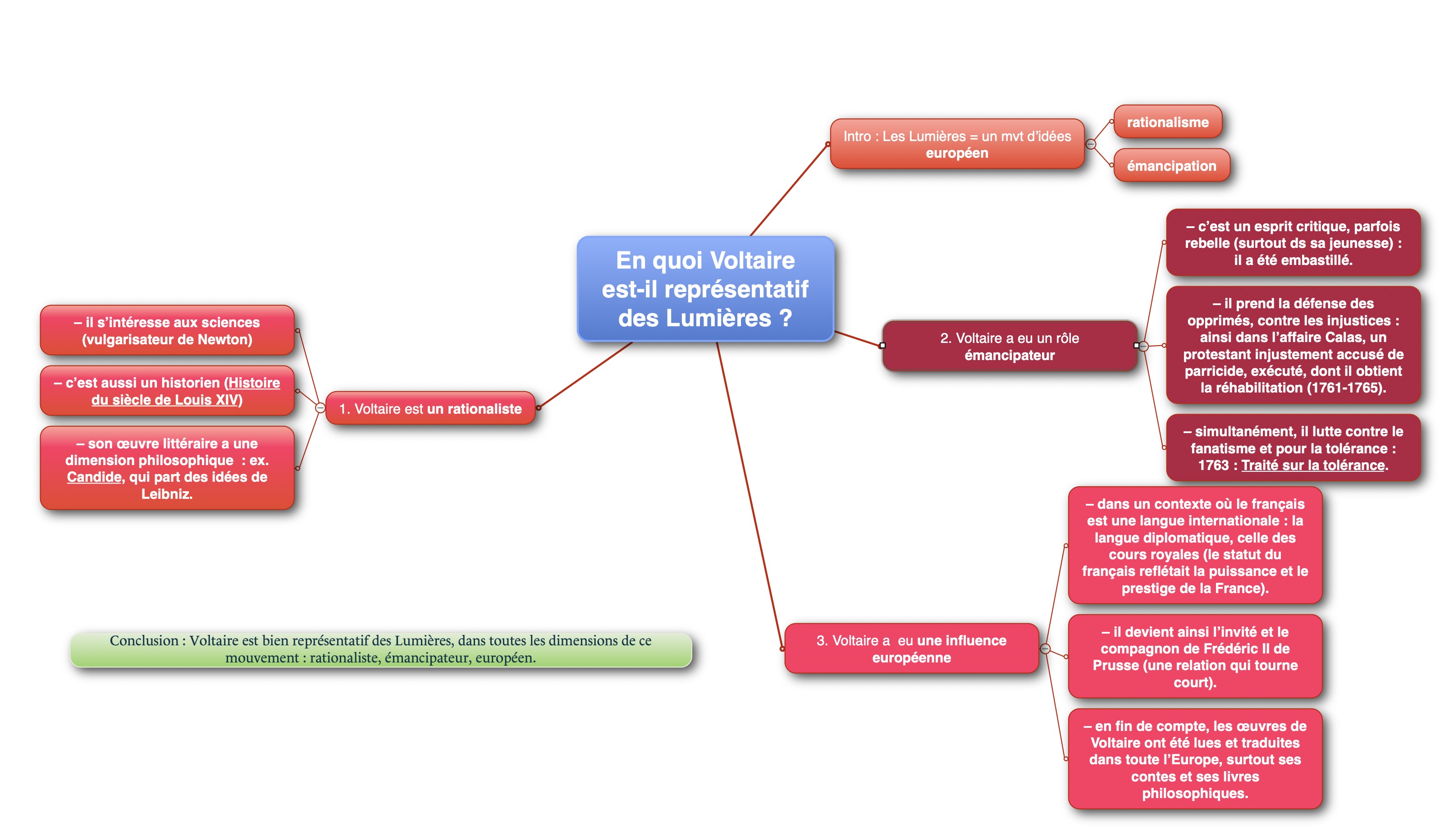

2 | Voltaire (1694-1778), philosophe des Lumières

➣ En quoi la vie et l'œuvre de Voltaire sont-elles représentatives du siècle des Lumières ? [sujet de la question problématisée étudiée ci-dessous]

➪ Textes et documents sur Voltaire [ partiellement annotés].

16 mai 2025

La question problématisée (méthode) :

- une rédaction d’une page et demie environ (2p. max.), en 1h, à partir d’une quest°.

- on introduit à partir des termes du sujet :

- l’écrivain Voltaire, son œuvre (littéraire, philosophique), mais aussi sa vie (emprisonné à la Bastille, son séjour en Prusse près de Frédéric II, sa vie avec Mme du Châtelet, femme savante), son intervent° en faveur de Calas, injustement condamné, sa popularité à la veille de la Rév°.

- Les Lumières sont le mvt d’idée européen du XVIIIe siècle, fondé sur le rationalisme et l’émancipation de l’être humain par l’utilisation de sa raison (par les sciences, les techniques, la littérature et la philosophie).

19 mai 2025

❑ Développement de la question problématisée et conclusion :

22 mai 2025

Comment les Lumières se sont-elles diffusées ? [autre quest° problématisée]

Introd° : on rappelle ce que sont les Lumières, un mvt d’idées européen, fondé sur le rationalisme, visant à l’émancipation.

On cerne ensuite le sujet : de quelles manières ces idées ont-elles été diffusées ? Par les livres (comme ceux de Voltaire), mais aussi par une publication de toutes les connaissances disponibles (L’Encyclopédie) et à travers des lieux de sociabilité, les salons.

§1. Les livres : on peut citer le Traité sur la tolérance de Voltaire (1763), ou encore L’Esprit des lois de Montesquieu (1748), qui compare les différents régimes politiques, Du contrat social de Rousseau (1762), qui insiste sur les notions de liberté et d’égalité. Le mvt physiocrate (avec un auteur comme Quesnay) publie des livres qui essaient de favoriser le progrès dans l’agriculture, grâce à une meilleure connaissance de la nature.

§2. L’Encyclopédie est caractéristique des Lumières : c’est une somme des connaissances humaines dans tous les domaines, scientifique, technique, artistique, littéraire. Elle est lancée par le philosophe Diderot et le mathématicien d’Alembert. Le roi la censure (à cause de textes critiques comme l’article de Diderot sur l’autorité politique), mais en fait acheter plusieurs exemplaires. Parallèlement, des savants comme le mathématicien Condorcet développent le calcul des probablités, les méthodes de statistiques, en vue de l’appliquer au gouvernement et de mieux administrer l’État. Les encyclopédistes s’intéressent aussi aux outils et aux machines (comme les premières machines à vapeur).

§3. La diffusion des Lumières passe aussi par une sociabilité savante et littéraire. Les salons en sont un exemple. Les auteurs et chercheurs, savants, s’y rencontrent. Des femmes y jouent un rôle décisif : ainsi Mme Geoffrin. Avant elle, Mme du Châtelet a fait la même chose, en y ajoutant ses propres publications savantes. Dans les deux cas, elles ont une réputation internationale : Paris est la capitale des Lumières, en partie grâce à elles.

Conclusion : le succès des Lumières tient bcp à l’attention portée à la diffusion des connaissances et des idées. Paris a eu un rôle central, mais c’est aussi une des causes de la Révolution française.

Un salon littéraire et philosophique au siècle des Lumières : la lecture de la tragédie de Voltaire, L'Orphelin de la Chine, dans le salon de Mme Geoffrin ; tableau de Lemonnier (1812).

Voyez quelles personnalités sont réunies par le peintre dans ce salon. Lemonnier a imaginé quels écrivains, savants et artistes auraient pu s'y rencontrer en 1755. Il a commis des erreurs. Voyez la critique du tableau par l'historien de l'art John Lough en 1991.

➪ Un extrait de L'Encyclopédie (1751) : l'article « Autorité politique » de Diderot (version annotée en classe). Une contestation radicale de la monarchie absolue.

23 mai 2025

3 | Tensions, mutations et crispations de la société d’ordres

➣ Quelles sont les tensions qui parcourent la société française aux XVIIe et XVIIIe siècles ?

❑ Société d’ordres : la société est divisée entre trois « ordres » dont les droits sont inégaux.

- deux ordres privilégiés : la noblesse (3% de la pop°) et le clergé (1% les prêtres, moines et religieuses).

- le reste : le tiers-état (les non-nobles ou roturiers, 96%).

Les naissances et décès dans le village d'Auneuil dans le Beauvaisis en Picardie (au nord de Paris) entre 1675 et 1735 puis entre 1735 et 1792. Entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, la France connaît d'importantes transformations économiques et sociales. À l'époque de Louis XIV, on observe encore des crises de subsistance, avec des pics de mortalité qui correspondent à des famines, liées aux guerres, mais aussi aux aléas climatiques. Au XVIIIe siècle, l'agriculture progresse avec l'élimination de la jachère. C'est aussi une période de paix prolongée : il y a certes des guerres, mais la France n'est pas envahie. La population passe de 20 millions d'habitants sous Louis XIV à 28 millions à la veille de la révolution française. Ces courbes ont été construites par l'historien Pierre Goubert à partir des registres paroissiaux dans lesquels les curés enregistraient baptêmes, mariages et décès.

❑ L’amélioration des cond° de vie du XVIIe au XVIIIe siècle : voir les courbes des baptêmes et décès à Auneuil (au nord de Paris). XVIIe, guerres, épidémies et famines sont récurrentes. Au XVIIIe, la paix est fréquente (Louis XV et Louis XVI font moins souvent la guerre que Louis XIV). Par ailleurs, l’agriculture progresse avec la diffusion des engrais, la culture alternée des céréales et des légumineuses, qui permet de supprimer la jachère et donc de produire plus.

❑ La jachère : période de non-culture, où la terre est au repos.

➪ Un exemple des revendications paysannes à la veille de la Révolution : le cahier de doléances de Bourbriac. En 1789, Louis XVI a besoin d’argent. Il convoque les états généraux afin de lever de nouveaux impôts. Les Français, par ordre, rédigent des cahiers de doléances où ils expriment leurs revendications. Ce cahier est celui du tiers état de la paroisse paysanne bretonne de Bourbriac près de Guingamp. (version annotée en classe)

La place du Parlement à Rennes, construite en 1726 sous Louis XV. Les villes représentent environ 20% de la population au milieu du XVIIIe siècle. Rennes est une ville administrative. Les parlements sont à la fois des assemblées provinciales et des cours de justice où travaille la noblesse de robe, c'est-à-dire les juristes, par opposition à la noblesse militaire ou noblesse d'épée. Certaines fonctions moins prestigieuses sont occupées par la bourgeoisie de robe. L'essor de la bourgeoisie est une transformation importante de la société du XVIIIe siècle. Conscients de leur pouvoir économique, les bourgeois acceptent de moins en moins que les postes les plus enviables soient réservés à la noblesse, ce que montre aussi le cahier de doléances de Bourbriac.

Vue du port de Brest par Louis-Nicolas Van Blarenberghe et son fils Henri-Joseph, 1776 (d'après des dessins réalisés sur place en 1773), Musée des Beaux-Arts de Brest. Au XVIIIe siècle, les ports français – les principaux ports de commerce sont Nantes, Bordeaux ou encore Lorient – connaissent un apogée, qui prend fin avec les guerres de la Révolution et de l'Empire. La croissance de Brest, port de guerre créé par l'État, est alors presque exclusivement liée à la Marine Royale. Et le soutien aux insurgés américains, à partir de 1776, entraîne une activité supplémentaire.

26 mai 2025

4 | La révolution américaine

Le comité des Cinq présente son texte au Congrès le 28 juin 1776. Tableau de John Trumbull (1819). La commission des Cinq était composée de John Adams, Benjamin Frankin, Thomas Jefferson, Robert R. Livingston, Roger Sherman.

Les treize colonies en 1775.

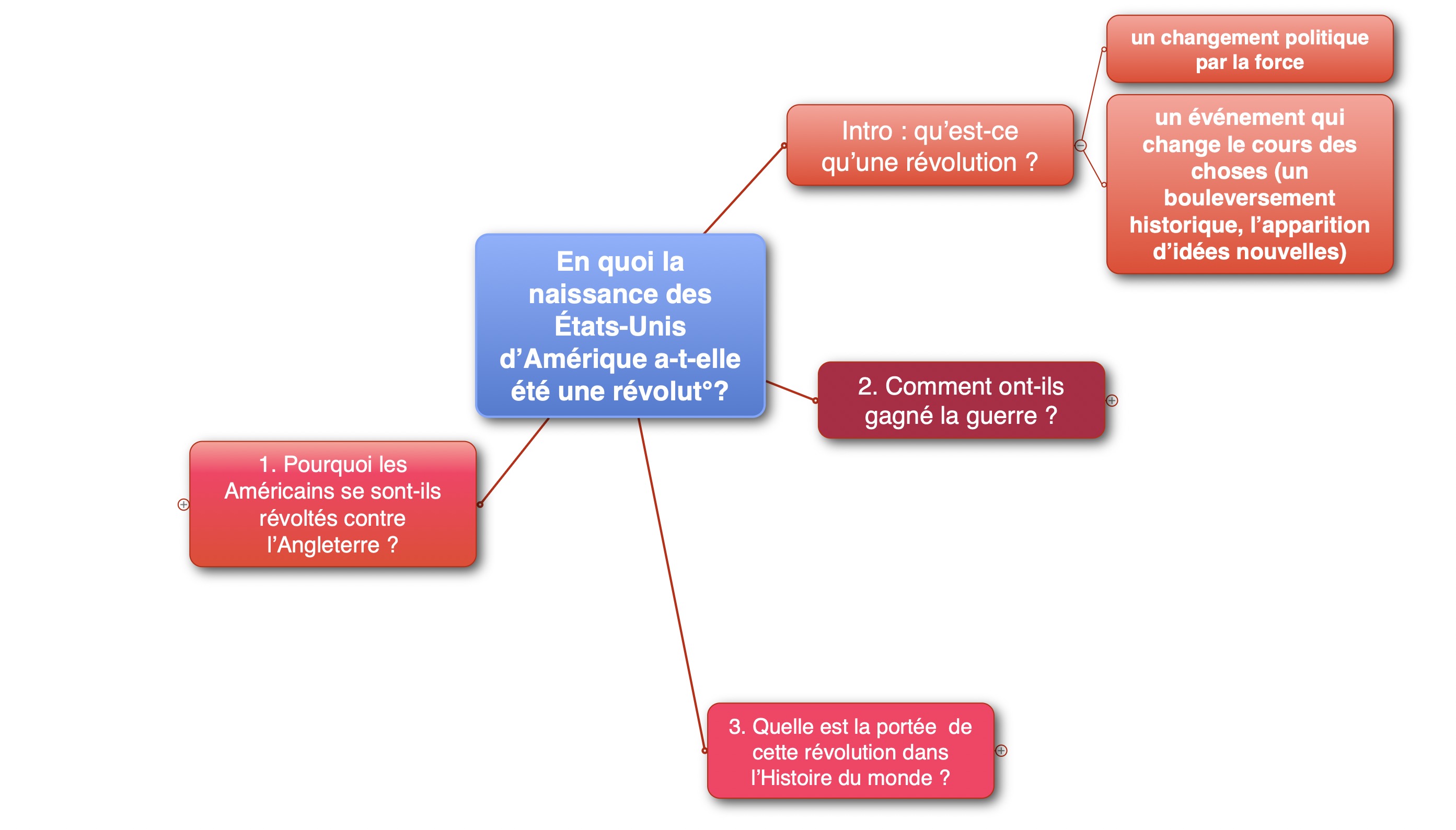

➣ Écoute attentive avec prise de notes pour reconstituer la réponse à une question problématisée : En quoi la naissance des États-Unis d'Amérique est-elle une révolution ?

2 juin 2025

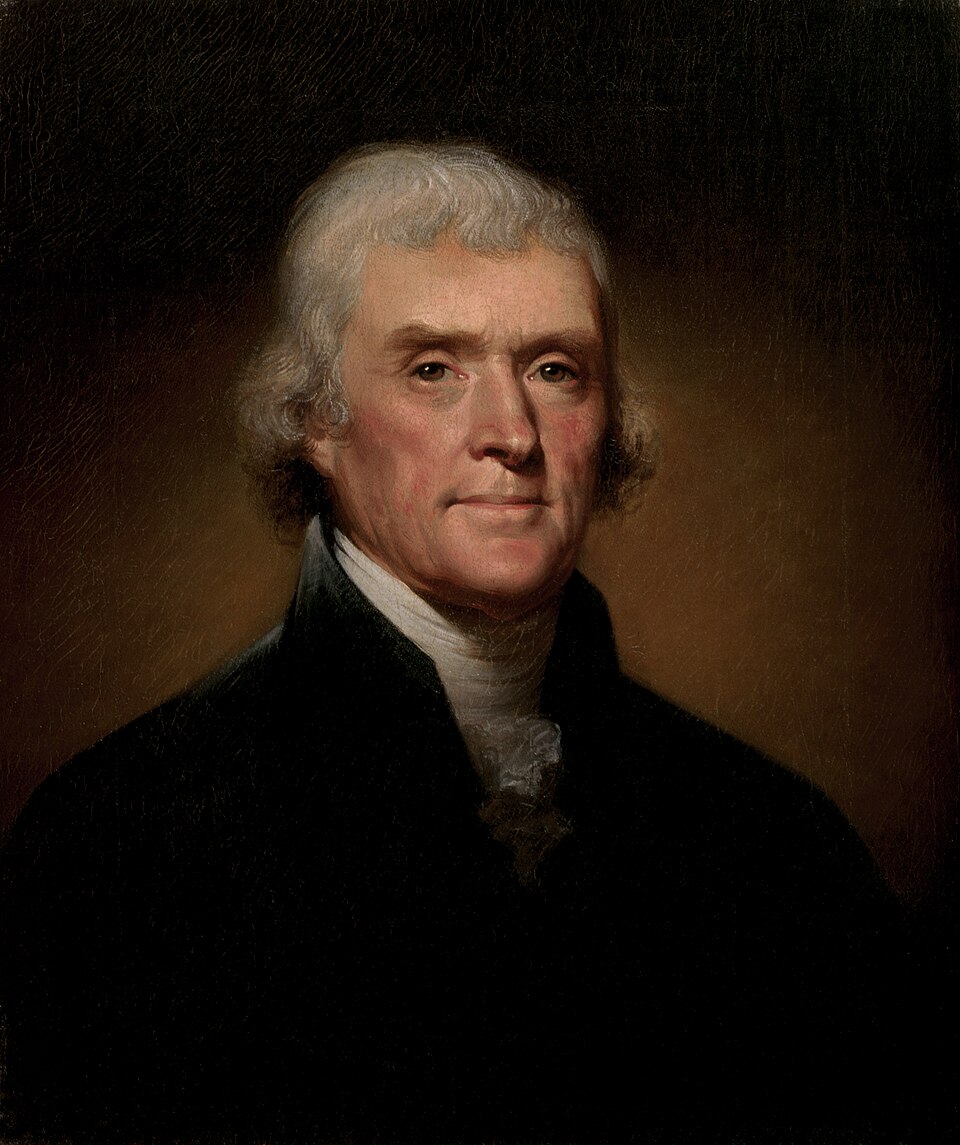

Thomas Jefferson (1743-1826) a été le 3e président des États-Unis d'Amérique. C'est aussi un « Père fondateur », le principal rédacteur de la Déclaration d'indépendance publiée le 4 juillet 1776 à Philadelphie. C'est un homme des Lumières, féru de sciences et de philosophie, déiste. C'est aussi un francophile : il est nommé ambassadeur à Paris de 1785 à 1789, où il est témoin des débuts de la Révolution française. George Washington en fait ensuite le premier secrétaire d'État (ministre des Affaires étrangères) des États-Unis. Candidat malheureux à la succession de Washington, il devient le vice-président de John Adams.

Thomas Jefferson (1743-1826) a été le 3e président des États-Unis d'Amérique. C'est aussi un « Père fondateur », le principal rédacteur de la Déclaration d'indépendance publiée le 4 juillet 1776 à Philadelphie. C'est un homme des Lumières, féru de sciences et de philosophie, déiste. C'est aussi un francophile : il est nommé ambassadeur à Paris de 1785 à 1789, où il est témoin des débuts de la Révolution française. George Washington en fait ensuite le premier secrétaire d'État (ministre des Affaires étrangères) des États-Unis. Candidat malheureux à la succession de Washington, il devient le vice-président de John Adams.

Il est président de 1801 à 1809. Son parti, le parti républicain-démocrate, défend alors les États fédérés contre l'idée d'un État fédéral fort qui est celle du parti fédéraliste d'Alexander Hamilton. Les partis n'étaient donc pas les mêmes qu'aujourd'hui mais la démocratie américaine s'organisait déjà selon un bipartisme, un système organisé autour de deux partis politiques. Sous sa présidence, Jefferson crée les conditions de l'expansion continentale des États-Unis en achetant la Louisiane à la France de Bonaparte (1803). Par Louisiane, il faut entendre tout le bassin du Mississippi des côtes du Golfe du Mexique jusqu'au Canada. Jefferson soutient aussi l'expédition de Lewis et Clark (1804-1806) qui explore le nord-ouest du continent jusqu'à l'Océan Pacifique. Jefferson illustre enfin les contradictions de la jeune république américaine : contrairement aux idéaux généreux qu'il a lui même inscrits dans la Déclaration d'indépendance, ce planteur de coton de Virginie possédait quelques centaines d'esclaves noirs.

➪ Étude critique : la Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique (4 juillet 1776), dans la traduction française de Thomas Jefferson.

L'actualité de la Déclaration d'indépendance : Barack Obama, discours de Philadelphie, 18 mars 2008, “a more perfect union”[37'10"].

➣ Comment Barack Obama réactualise-t-il le message de la Déclaration d'indépendance ?